*******************************

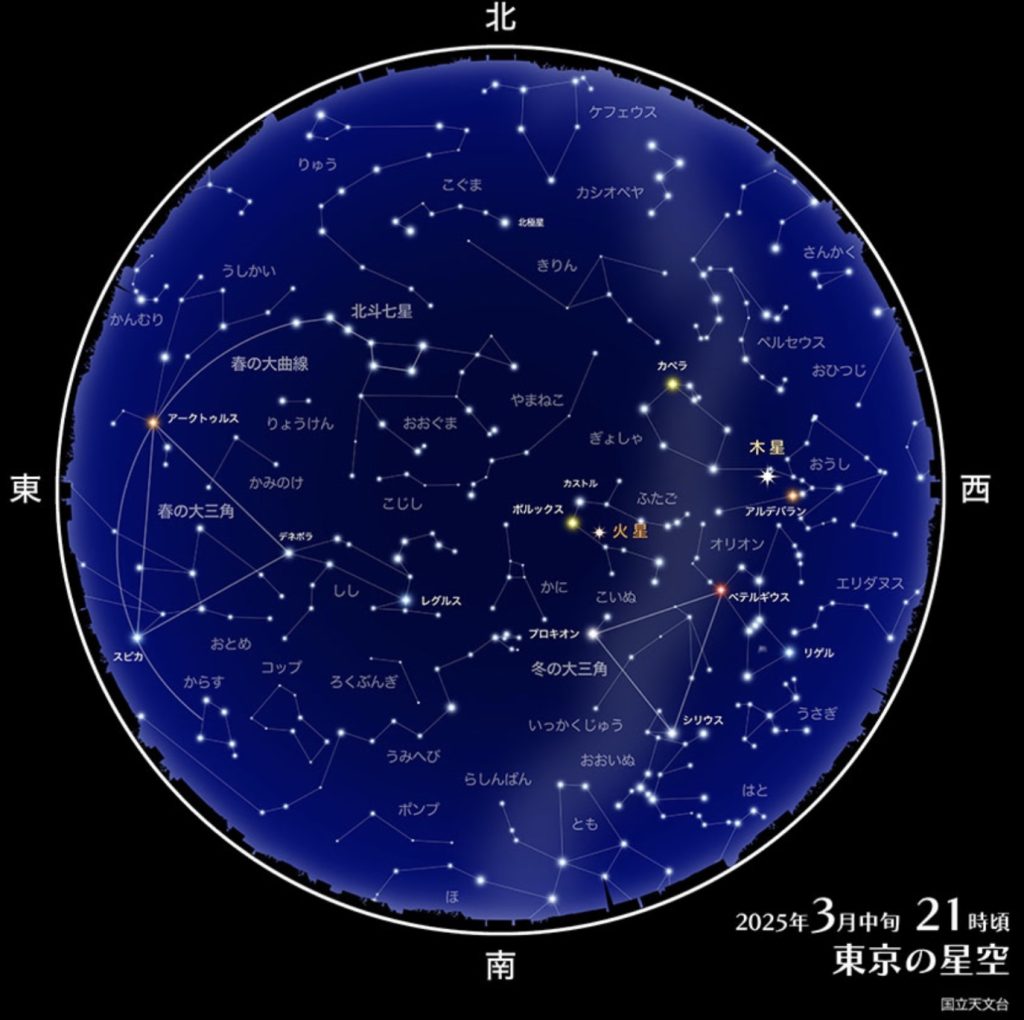

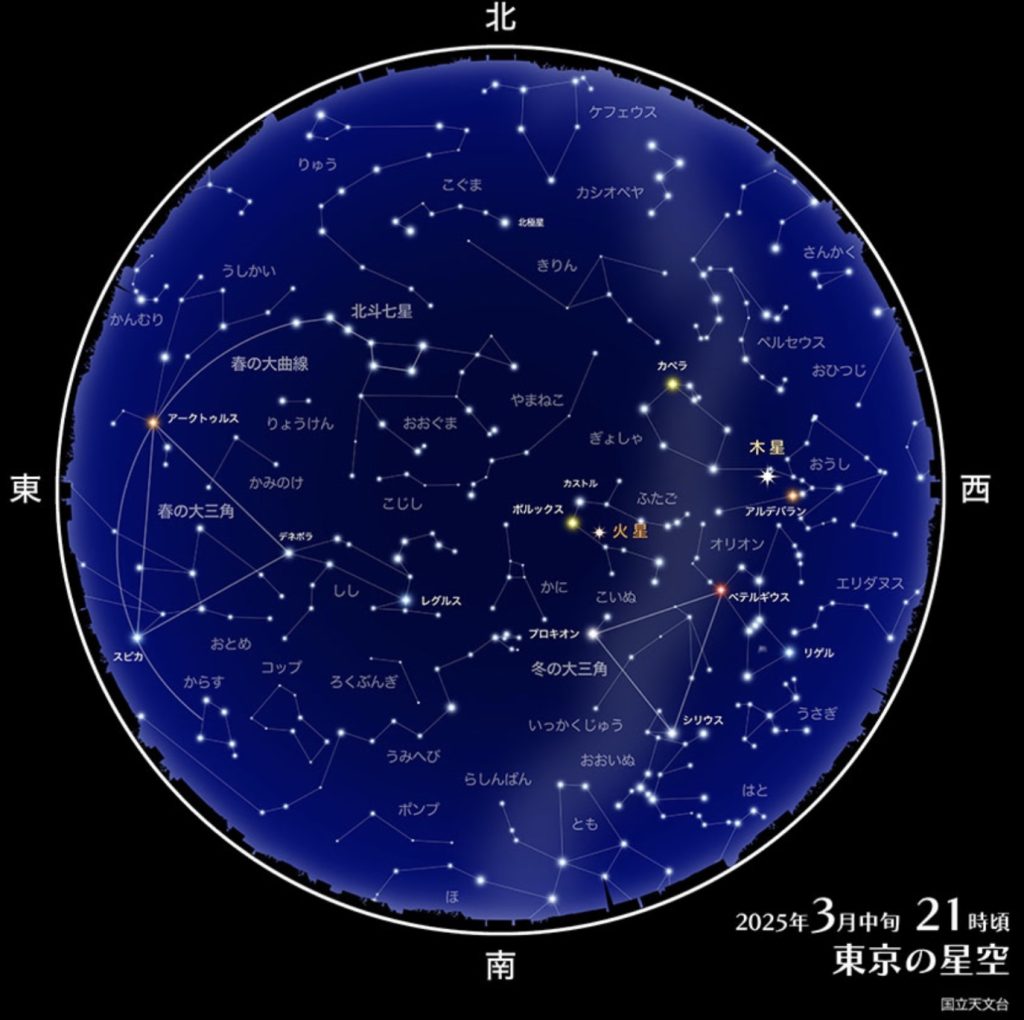

星空ナウ(2025年3月)

*******************************

◆宵の東の空にしし座、北よりには北斗七星などの春の星座が昇り、季節の変化を感じさせてくれます。南から西の空にはオリオンを中心に冬の星座が移り、木星や火星も加わってにぎやかな星たちが残っています。長く西空に輝いていた宵の明星、金星が急速に低くなり太陽との合を迎え、やがて明けの明星として暁の東空に舞台を移します。8日前後数日間は日没直後の短時間、普段は見にくい水星を見るチャンスです。金星の左下5〜6度の位置ですので挑戦して見たいものです。

14日午後には皆既月食が起こりますが、当地大阪では月の出になる頃には皆既月食はほぼ終了し、北海道・東北地方・関東地方他で満月が一部欠けたまま昇ってくる月出帯食となります。月がよく見える高さに昇ってくる頃には普段と変わらない満月に戻っているでしょう。

◆24日、土星の環が見かけ消えて見えなくなってしまう「環の消失」現象が起こります。秋までに3回チャンスがあり、今回は1回目となりますが残念ながら太陽に近く観察は困難です。

土星の環の厚みは数百m程度しかないため、15億km以上も離れた地球から土星の環を真横に見る位置関係になると、環が見えなくなってしまいます。このような現象は土星の公転周期の半分にあたる約15年ごとに起こり、前回は2009年9月に起こりました。

◆ およそ80年の周期で爆発して2等星ほどに明るくなると予想されている「かんむり座の再帰新星T星」は昨年から特に変化はありません。最近では深夜の東に昇って見やすくなってきました。増光時には2等星程になり、明るい時期は1週間ほどです。急速に暗くなるのが特徴の星で、肉眼で明るく見えるのは2〜3日ですのでチャンスは逃さないようにしたいものです。

・

03月05日 啓蟄(けいちつ) (二十四節季・寒さが緩み土の中から虫たちが動き出す頃)

03月07日 上弦の月 (夕方南の中天に見える半月、欠け側にクレーター綺麗)

03月08日 水星東方最大離角(日没後の西空短時間、金星の左下に数日間水星を見るチャンス)

03月11日 ISSきぼう (◎南西19:21見え始め〜南仰角63°〜19:24東高く消える)

03月12日 ISSきぼう (○南18:32見え始め〜南東30°〜東18:37に消える)

03月13日 ISSきぼう (◎西南西19:19見え始め〜北東仰角38° 19:24北北東に消える)

03月14日 ISSきぼう (◎南東18:30見え始め〜天頂仰角77° 〜18:35北東に消える)

03月14日 満月(望) (日没時東におぼんのような月、皆既月食も大阪では見えない)

03月15日 ISSきぼう (△西北西19:17見え始め〜北西17° 〜19:22北に消える)

03月17日 彼岸の入 (春分前後の2週間、自身を見つめ仏法聴聞の大切な機会)

03月20日 春分の日(しゅんぶん) (二十四節季・昼と夜の長さが等しくなり春らしくなる頃)

03月22日 下弦の月 (未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

03月23日 金星が内合 (金星が太陽と地球の間に入り込み見えなくなる)

03月24日 土星の環消失① (今年3回ある見かけ消失現象の1回目、太陽に近く観察は困難)

03月29日 新月(朔) (月と太陽が見かけ重なる。部分日食、日本で見られない)

03月29日 ISSきぼう (◎北西19:40見え始め〜天頂仰角80° 〜19:50南東に消える)

・

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい夕方のチャンスのみ記載しました。今月は11〜15日頃が見やすいチャンス。明るい星が音もなく移動していくように条件により3〜5分間見えます。コツをつかめばスマホの静止画や動画で撮影可能です。・◎高度あり見え方絶好・○まずまず・△低く見ずらいが視界が地平まで開けた場所なら見えるかも。

また別に、スターリング衛星が打ち上げのタイミングで夕方よく見られているようです。2〜3等星くらいの人工衛星が10個20個・・と連なって行列飛行する様子は必見です。

・

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)木星、火星等は星座間を動きます。