星

月齢11.7

2025.9.5|星

今夜は月齢11.7 中天にきれいに見えています。明後日9月7日の深夜、地球の影に入って皆既月食があります。

・

2025.9/5 22:37 Seestar50

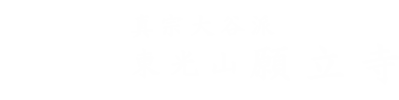

星空ナウ(2025年9月)

2025.8.27|星

*******************************

星空ナウ(2025年9月)

*******************************

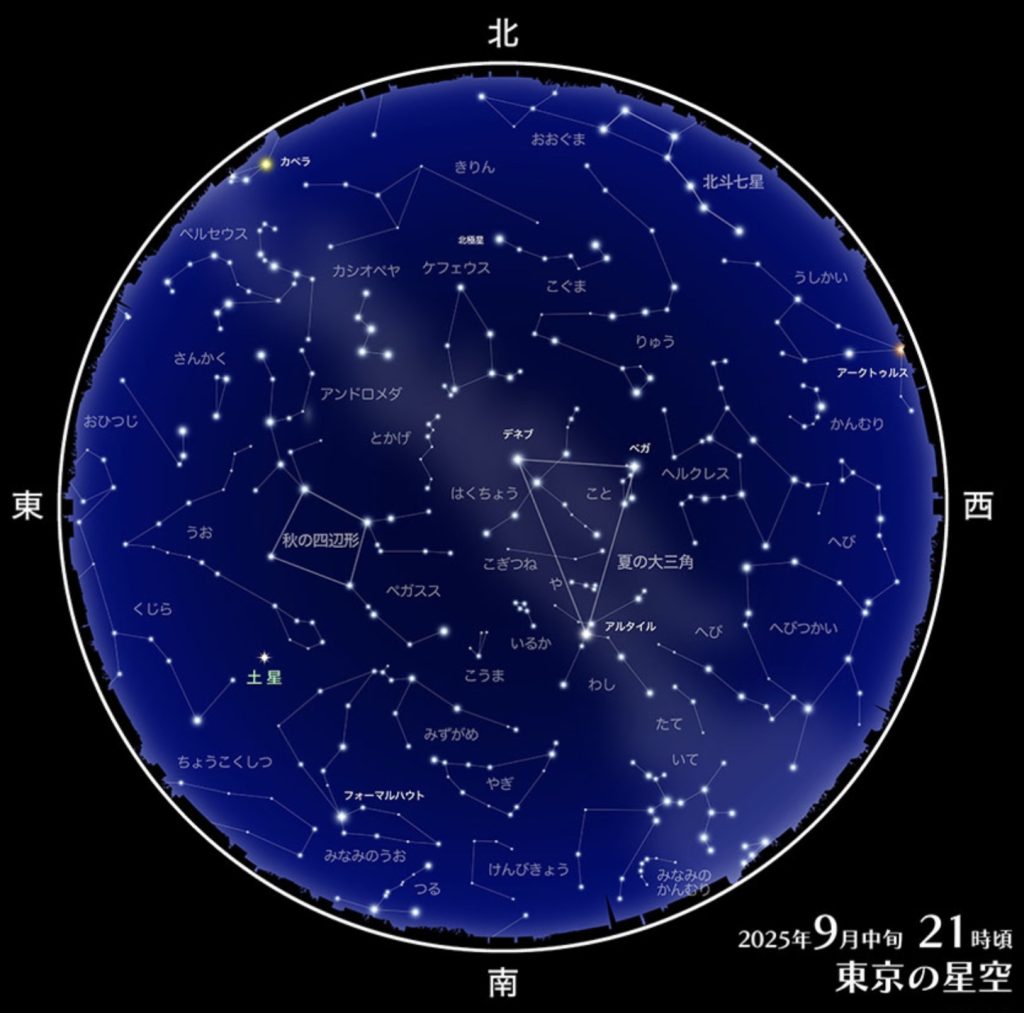

◆ 9月の夕べ、夏の大三角を代表する夏の星は西空に傾き初めますが、天の川に沿って星雲星団などの見頃は続きます。東にはペガサスやアンドロメダなどの秋の星たちが次々と昇ってきます。明るい星の少ない夜空に、衝を迎える土星がドッカリ輝いて観望の好機を迎えるのが楽しみです。望遠鏡を向けると「あれっ?環が無い」と見えますが、よく見ると15年ごとに見られる環の傾きが無くなる時期で、今は串刺しのお団子状態の珍しい土星の姿になっているのです。さらに9月7日の深夜には、全国で見られる3年ぶりの皆既月食があり 注目です。

・

◆ およそ80年の周期で爆発して2等星ほどに明るくなると予想されている「かんむり座の再帰新星T星」は昨年から特に変化なく、爆発の周期が延びているようです。最近では宵の南に高く見える位置になっています。増光時には2等星程になり、明るい時期は1週間ほどですのでチャンスは逃さないようにしたいものです。

・

09月07日 白露(はくろ) (二十四節季・暑さも収まりはじめ、草花に朝露がつく頃)

09月08日🌕満月(望・ぼう) (日没時東におぼんのような月、未明に皆既月食!)

09月08日 ISSきぼう (△19:13南に見え始め〜南東27°〜19:16東に消える)

09月09日 ISSきぼう (○20:00西に見え始め〜西北西40°〜20:04北西に消える)

09月10日 ISSきぼう (◎19:10南西に見え始め〜天頂79°〜19:17北東に消える)

09月12日 ISSきぼう (○19:11西に見え始め〜北西26°〜19:16北北東に消える)

09月14日🌗下弦の月(かげん)(未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

09月21日 土星が衝 (見かけ太陽と真反対の位置にあり、一晩中観望できる)

09月22日🌑新月(朔・さく) (月と太陽が見かけ重なる。日食があるも日本で見れない)

09月23日 秋分(しゅうぶん) (二十四節気・太陽が秋分点通過、昼夜の時間が等しくなる日)

09月30日🌓上弦の月(じょうげん)(夕方南の中天に見える半月、欠けぎわクレーター綺麗)

・

10月のトピックス 10/21オリオン座流星群極大(深夜〜未明オリオンを中心に流星5個/h)

11月のトピックス 11/18しし座流星群極大(深夜〜未明しし座中心に流星5個/h稀に流星雨)

・

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい宵には条件が悪く朝方のチャンスのみ記載しました。日本人宇宙飛行士として現在油井飛行士が搭乗中。今月は8日〜12日頃が夕べに見やすいチャンス。明るい星が音もなく移動していくように条件により3〜5分間見えます。コツをつかめばスマホの静止画や動画で撮影可能です。・◎高度あり見え方絶好・○まずまず・△低く見ずらい、視界が地平まで開けた場所なら見えるかも。

また別に、スターリング衛星が打ち上げのタイミングで夕方よく見られているようです。2〜3等星くらいの人工衛星が10個20個・・と連なって行列飛行する様子は必見です。

・

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)土星等惑星は星座間を動きます。

・

9月7〜8日の皆既月食の進行図

吉野のお寺「實原寺」で星空を見る集い

8月19日夕べ、吉野のお寺で子たちを集めて本堂で一泊のサマースクールがあり、催しの一つ天体観測のお手伝いに行ってきました。

51人の小中の子たちの熱気に負けそうでした。本堂でひと通り今夜の星空の話をしたあと、近くのグランドに移動、快晴の天の川の見える抜群の星空での星探しは、天然のプラネタリウムでした。夏の大三角からモクモクとした天の川、南のアンタレスの輝くさそり座、北を巡ると北斗の星とカシオペアそして北極星、望遠鏡で環の消失前の土星もくっきり東の空、串刺しのお団子に歓声があがっていました。

・

サマースクールへ

・

實原寺さんの本堂は子たちでいっぱい

・

的あてやボ━リング

・

夏の夕べ、今夜は快晴になりました。

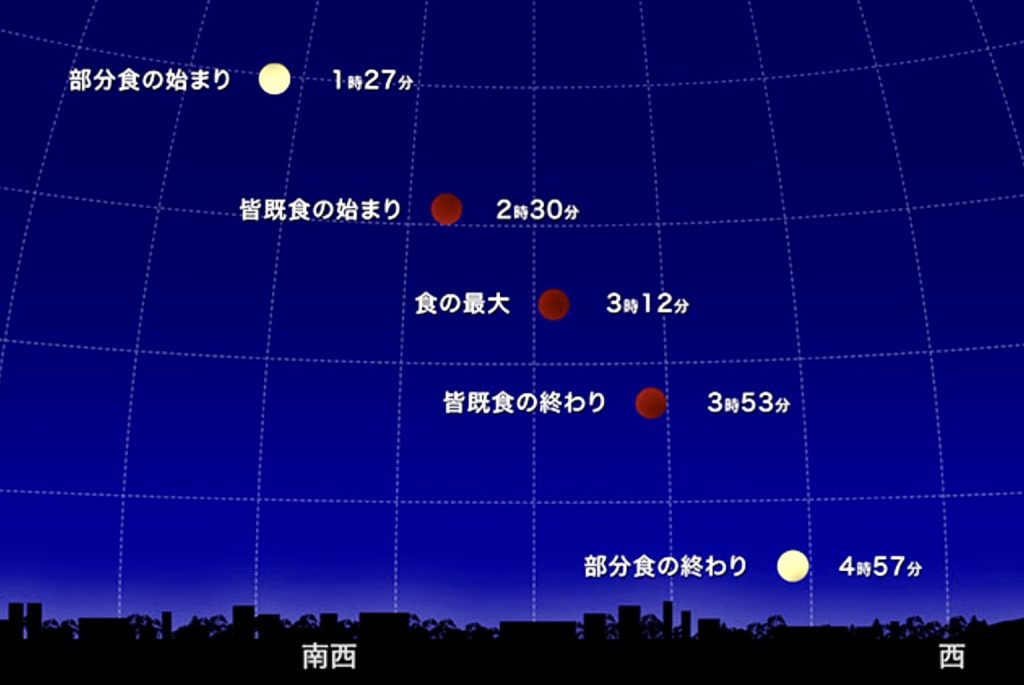

🌠星空ナウ(2025年8月)

2025.7.28|星

*******************************

星空ナウ(2025年8月)

*******************************

◆ 空が暗くなる宵、空の高いところに夏の大三角、ベガ、アルタイル、デネブの3つの一等星が見えます。夏の星座を探す良い目印となります。キャンプなどに出かけ空が十分に暗い場所ならば、その大三角から南の空へと続く天の川がモクモクとした雲のように見えることでしょう。南に低くS字の星が並んださそり座の尾の先あたりが天の川銀河の中心です。12日と13日の未明には、金星と木星が接近し、12日の夜には、月が土星に接近します。ペルセウス座流星群は、12日深夜から13日未明にかけて極大を迎えます。今年は月が明るい時期と重なるため条件はあまり良くありませんが、三大流星群の一つ、たくさんの流れ星を楽しめるでしょう。

・

◆ およそ80年の周期で爆発して2等星ほどに明るくなると予想されている「かんむり座の再帰新星T星」は昨年から特に変化なく、爆発の周期が延びているようです。最近では宵の南に高く見える位置になっています。増光時には2等星程になり、明るい時期は1週間ほどですのでチャンスは逃さないようにしたいものです。

・

◆八尾から2時間以内の満天の星見ポイント、オススメ

①大台ヶ原山上駐車場 (奈良県・土日祝は多い・家族グループ向き・冬場不可)

②護摩壇山駐車場 (和歌山県・天文マニア・グループ向き・冬場不可)

③みさと天文台 (和歌山県・公開天文台・宿泊あり・ガイドあり)

④大塔村星のくに (奈良県・公開天文台・宿泊あり・ガイドあり)

⑤西はりま天文台 (兵庫県・公開天文台・宿泊あり・ガイドあり・規模大)

※詳しくはネットでご確認を。現場ではヘッドライトの減光など星見マナーを守りましょう。

・

08月01日 上弦の月(じょうげん)(夕方南の中天に見える半月、欠けぎわにクレーター綺麗)

08月07日 立秋(りっしゅう) (二十四節季・暦の上で秋が始まる頃)

08月09日 満月(望・ぼう) (日没時東におぼんのような月、夜空明るく星は見にくい)

08月13日 ペルセウス座流星群 (深夜〜未明、ペルセウス座中心に40個程度/1時間)

08月16日 下弦の月(かげん)(未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

08月17日 ISSきぼう (△04:08南に見え始め〜南東27°〜04:13東北東に消える)

08月19日 ISSきぼう (◎04:07南東に見え始め〜天頂85°〜04:12北西に消える)

08月21日 ISSきぼう (○04:06西北西に見え始め〜北西28°〜04:10北北東に消える)

08月23日 処暑(しょしょ) (二十四節気・残暑も和らぎ、朝夕に涼しさが感じられる頃)

08月23日 新月(朔・さく) (月と太陽が見かけ重なる。闇夜になり星空の観察好機)

08月29日 伝統的七夕(太陰太陽暦・旧暦に基く七夕、月齢6の月が南西に輝く夏の夜)

・

09月のトピックス 9/8皆既月食(2時30分〜3時53分全国的に見られる)

10月のトピックス 10/6中秋の名月(旧暦8/15に見える月、今年は翌日が満月、芋名月とも言う)

・

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい宵には条件が悪く朝方のチャンスのみ記載しました。日本人宇宙飛行士として大西飛行士が船長として搭乗中でしたがこの8月に油井飛行士と交代されます。今月は17日〜21日頃が見やすいチャンス。明るい星が音もなく移動していくように条件により3〜5分間見えます。コツをつかめばスマホの静止画や動画で撮影可能です。・◎高度あり見え方絶好・○まずまず・△低く見ずらいが視界が地平まで開けた場所なら見えるかも。

また別に、スターリング衛星が打ち上げのタイミングで夕方よく見られているようです。2〜3等星くらいの人工衛星が10個20個・・と連なって行列飛行する様子は必見です。

・

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)土星等惑星は星座間を動きます。

感激!天の川を見てきました・・と

「天の川が見たいのですが、どこに行ったら見えますか?」とお若い娘(TT)さんがお寺に訪ねてこられました。ご門徒のお父さんが「お寺さんに聞いてみたら」という事でした。

星や星座や望遠鏡でどうのこうのでなく、純粋に天の川を満天の星空で見たかったようで、車で行ける条件でいくつか星空ポイントを提案しました。八尾から2時間以内ぐらいで行ける星のきれいなところで、安全に落ち着いて星見ができるところです。

・

◯一般に良く知られた星見メッカ

1、大台ヶ原の山上駐車場 (奈良県、土日祝は多い、家族・グループ等、冬場不可)

2、高野龍神スカイライン護摩壇山駐車場(和歌山県、マニア・グループ、冬場不可)

3、みさと天文台 (和歌山県、公開天文台・宿泊あり・ガイドあり)

4、西はりま天文台 (兵庫県、公開天文台・宿泊あり・ガイドあり・規模大)

5、大塔村コスミックパーク「星のくに」(奈良県、公開天文台・宿泊あり・ガイドあり)

※あとはココでは内緒!

・

驚いたことに早速翌日に大台ヶ原に行かれたそうで、ラインで星空画像を送って来られました。友人と一緒にスマホに三脚で撮影されたそうでビックリするぐらい天の川やさそり座など夏の星が写ってます。下記に掲載

移動途中は霧がかかり諦めムードも山上にでると快晴で満点の星。たくさんのグループや家族連れがおられ、流れ星が飛ぶと歓声があちこちからあがる雰囲気だったそうです。ご本人の肉眼での天の川の印象を聞くと、想像より淡く、薄い雲が掛かっているようだったそうです。事前に初めて見ると案外淡いものだと「ガッカリ予防」をしておいて良かったかと。最近は画像処理し強調したのが当たり前の天体写真の時代ですが目で見たものと大きな違いには気になります。

それにしてもTTさんの素早い行動力に脱帽です!チャンスを逃がさない方です。

・

大台ヶ原山上駐車場の様子、月のない快晴の条件でたくさんの星空ファンがいっぱい

・

さそり座と天の川中心付近(撮影:2025年7月26日宵、大台ヶ原にて、TTと友人)

・

初星見でスマホ簡単撮影とのこと、ビックリする程写ってます!(注:肉眼ではこんなには見えません)掲載許可済

幼稚園で水ロケット発射!

2025.7.10|星

近くの幼稚園には珍しく園舎の一部に宇宙ステーションを模した施設があり、子どもたちに夢を与えておられます。多彩なクラブ活動の中に宇宙部さんがあり希望する子どもたちに時々お星さまの話しや宇宙遊びをしています。

ストローロケットやブーメラン、竹とんぼでのあそびのあと「ロケットを飛ばそう!」という事で園庭から水ロケットを発射したところです。

10、9、8・・とみんなでカウントダウンして0、発射!、水ロケットはビューと高く飛び大成功です。ただ写真を見ると子たちにはロケットが速すぎたのか目が追いついていかなかったようです。とにかく、ビックリしていました。

(写真の左上すみに飛んでいる小さなロケットが写っていますが分かりますか?地上の机に発射台があります。)

🌃星空ナウ(2025年7月)

2025.7.1|星

*******************************

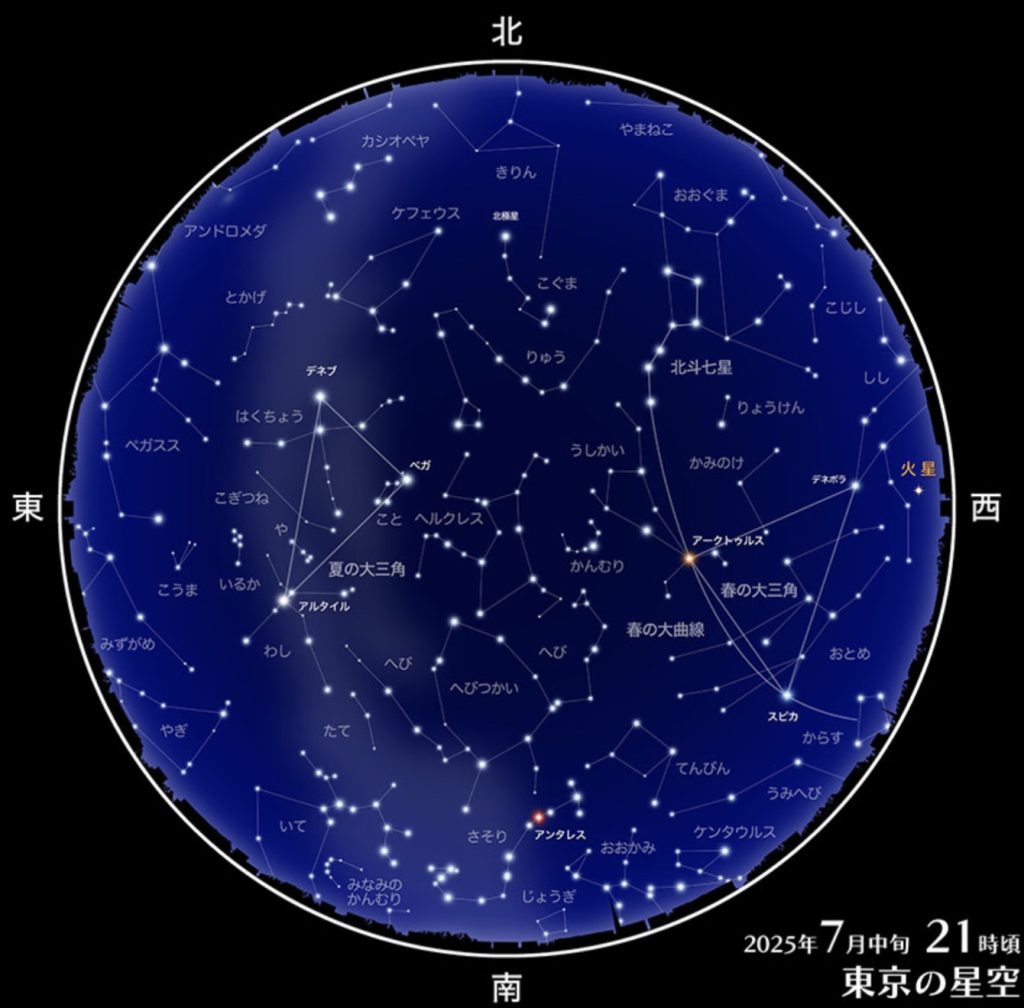

星空ナウ(2025年7月)

*******************************

◆ 夏至を過ぎた頃、まだ日が暮れるのが遅く夜8時にはまだ薄明が残ります。東の空に夏の大三角、(ベガ・アルタイル・デネブ)南の空にはさそり座(アンタレス)が見えます。それぞれ1等星ですが、微妙に明るさや色が違うので興味をひかれます。空の暗いところに出かける機会があれば、この星たちに沿って天の川が雲のようにうっすらと見られます。

日の入り後の西の空には、まだ火星が見えています。夜遅くには、東の空から環の細くなった土星が昇ってきます。未明の南東から南の空にかけて土星が空高く見える頃、東の低空には、明けの明星の金星が明るく輝いています。

・

◆ およそ80年の周期で爆発して2等星ほどに明るくなると予想されている「かんむり座の再帰新星T星」は昨年から特に変化なく、爆発の周期が延びているようです。最近では宵の南に高く見える位置になっています。増光時には2等星程になり、明るい時期は1週間ほどですのでチャンスは逃さないようにしたいものです。

・

07月01日 半夏生(はんげしょう)(夏至から11目〜七夕の頃、田植えを済ます時期の目安)

07月03日 上弦の月(じょうげん)(夕方南の中天に見える半月、欠けぎわにクレーター綺麗)

07月04日 水星東方最大離角(夕方西の空、日没直後に短時間水星が見られる)

07月07日 小暑(しょうしょ) (二十四節季・例年梅雨明けが近づき暑さが徐々に増す頃)

07月07日 ISSきぼう (◎21:16西南西に見え始め〜北西45°〜21:22北東に消える)

07月08日 ISSきぼう (◎20:27南西に見え始め〜天頂87°〜20:33北東に消える)

07月09日 ISSきぼう (△21:16西に見え始め〜北西18°〜21:21北北東に消える)

07月11日 満月(望・ぼう) (日没時東におぼんのような月、夜空明るく星は見にくい)

07月18日 下弦の月(かげん)(未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

07月22日 大暑(たいしょ) (二十四節気・一年の中で最も暑さの厳しい頃)

07月25日 新月(朔・さく) (月と太陽が見かけ重なる。闇夜になり星空の観察好機)

07月28日 ISSきぼう (◎20:25西北西に見え始め〜南西65°〜20:29南東に消える)

07月29日 ISSきぼう (◎19:39西北西に見え始め〜天頂78°〜19:45南東に消える・薄明中)

07月31日 みずがめ座δ流星群 (この頃、深夜〜未明みずがめ座中心に5個程度/1時間)

・

8月のトピックス 8/13ペルセウス座流星群(この頃ペルセウス座を中心に30〜40個/h)

9月のトピックス 9/8皆既月食(2時30分〜3時53分全国的に見られる)

・

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい宵のチャンスのみ記載しました。現在、日本人宇宙飛行士として大西飛行士が船長として搭乗中です。今月は7日〜9日頃が見やすいチャンス。明るい星が音もなく移動していくように条件により3〜5分間見えます。コツをつかめばスマホの静止画や動画で撮影可能です。・◎高度あり見え方絶好・○まずまず・△低く見ずらいが視界が地平まで開けた場所なら見えるかも。

また別に、スターリング衛星が打ち上げのタイミングで夕方よく見られているようです。2〜3等星くらいの人工衛星が10個20個・・と連なって行列飛行する様子は必見です。

・

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)土星等惑星は星座間を動きます。

おおかみ座に明るい新星

2025.6.29|星

夕方、南の低い位置に明るい新星が見つかったということで、望遠鏡で撮影しました。

新星は南緯40度の位置ですから午後9時頃に南中し、すぐ低く見えなくなってしまいます。

梅雨明けの晴天でやっと写すことができました。画像中央の矢印が新星で周辺の星の数字は、星の明るさを示します。下の5.80の星とほぼ同じぐらいの明るさになっていることがわかります。よく見ると少しオレンジ色にも見えます。

元々写らない程、暗い星が突然8等級に明るくなり、6月12日にアメリカのロボット望遠鏡での全天自動捜索によって発見され、その後5.5等まで増光し現在は緩やかに減光中のようです。

・

撮影:2025年6月29日21時35分

7月5日の大災害の噂は流言、平然に!

事前に言っておきます。7月5日に大災害が起こるかもという噂がネットを中心にマスコミを含め話題になっているようですが、全て流言の類いで当日は何事も無く過ぎていきますので落ち着いて過ごしましょう。

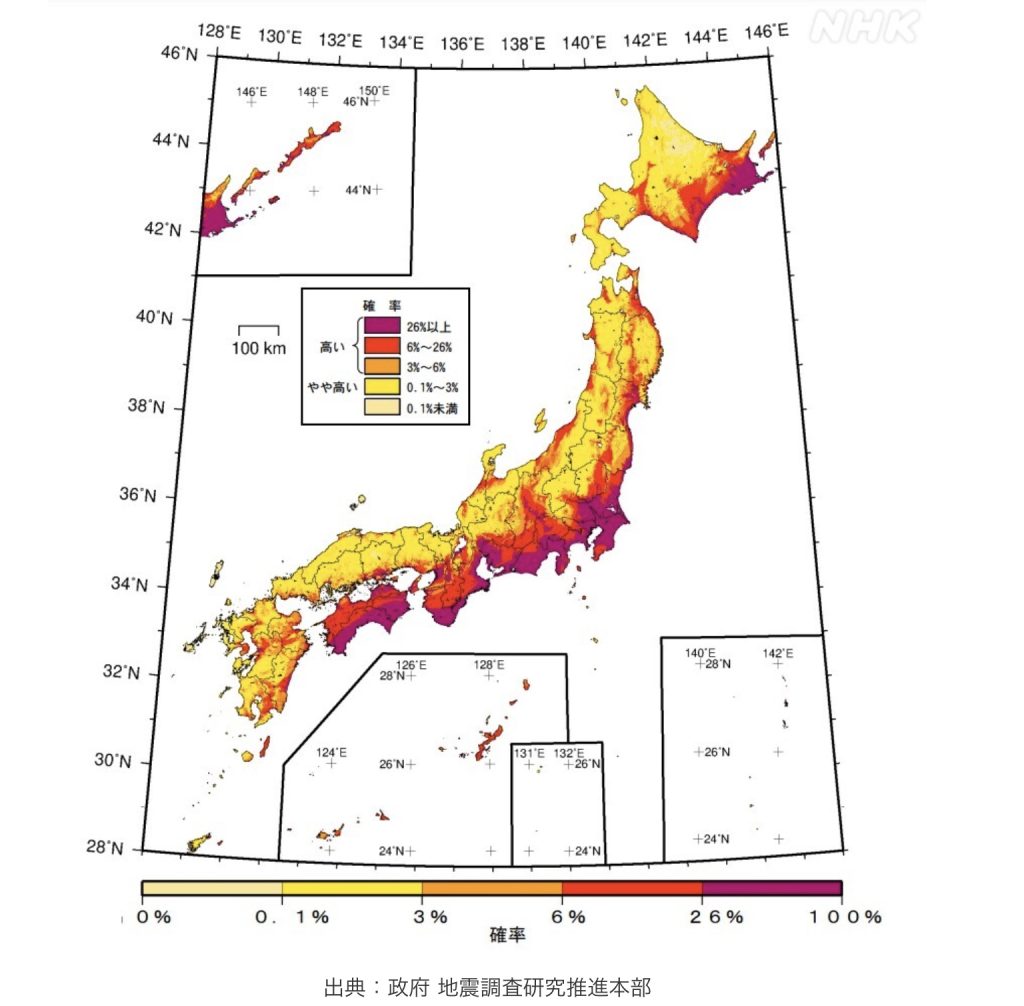

大地震ような予言は、やがて必ず起こることが歴史的にも記録を見ればわかる事ですが、いまの科学の力では何年何月に起こるとか、ましてや何日、何時何分に起こる事は予測できません。あのロバート・ゲラー博士が「地震予知はできましぇん!」と言われているのが正解です。日本のような有数の火山国、地震国ではいつ起きても大丈夫なように覚悟と準備をしておくしかないのです。地震学者が真剣に研究されても未だに「確率論の世界」なのです。

今、きちんと予測できるのは、日食・月食などの現象が解明され計算できる天文現象です。特に皆既日食が、何年、何月、何時何分何秒にどの場所で起こることなど一度体験すると感動を覚えます。

たくさんの予知があれば、ひとつは当たります。「下手な鉄砲、数撃ちゃ当たる」それは偶々当たっただけ。よく考えれば当たり前のことです。今回も予言日が終わってからは、多分「トカラ列島群発地震」がそれに当たると言うのかもしれません。

・

※今後30年間に起こる震度6以上の地震の確率分布図(大阪は30%、これも確率で起こるとも起こらないとも・・)(ゲラー博士はこの図にも懐疑的)

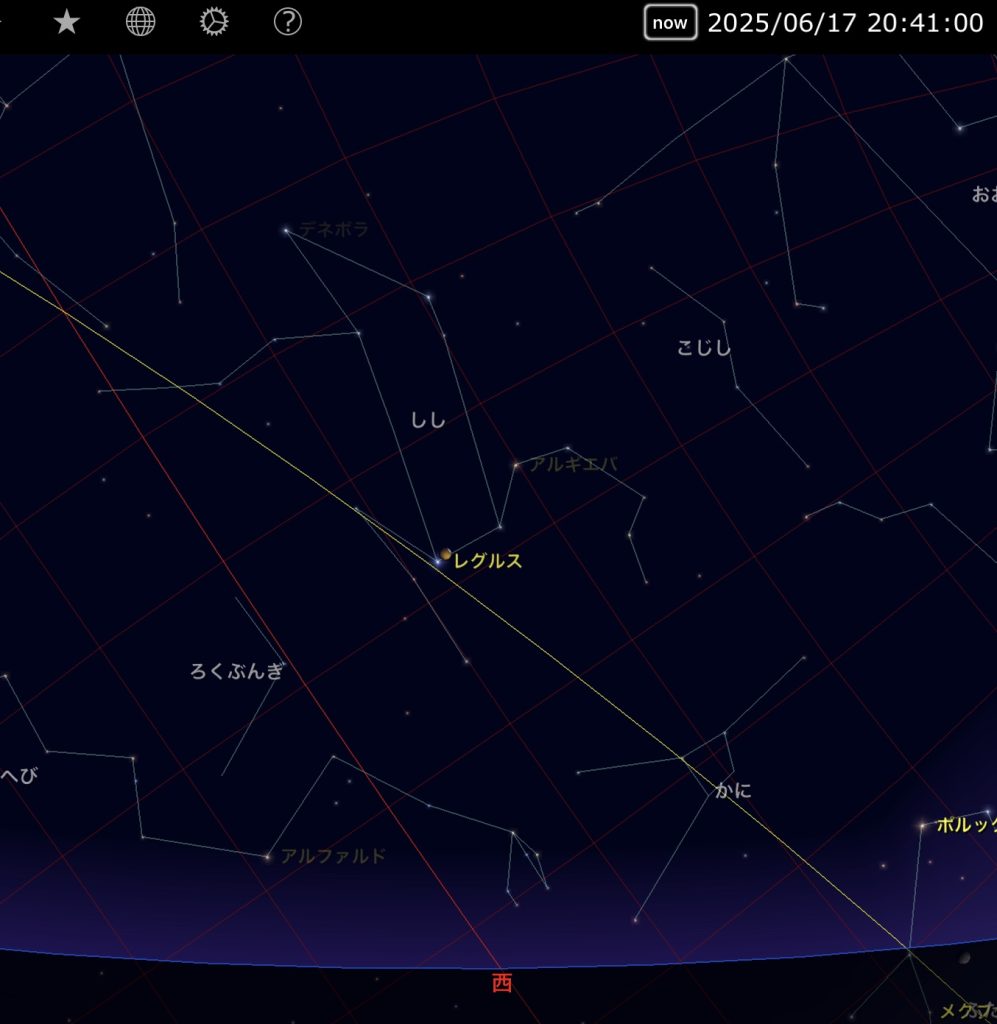

今夕、火星とレグルス大接近

2025.6.17|星

6月17日、夕方西空の様子です。

しし座の一等星レグルスと火星がかなり接近して見えます。肉眼では一つの星に見えるかもしれません。(角度にして1度以下)双眼鏡などで拡大すると火星の赤色、レグルスの青白い色が対比して見られて美しい眺めとなるでしょう。梅雨が明けたような天気で楽しみです。

・

画像は「iステラHD」にて

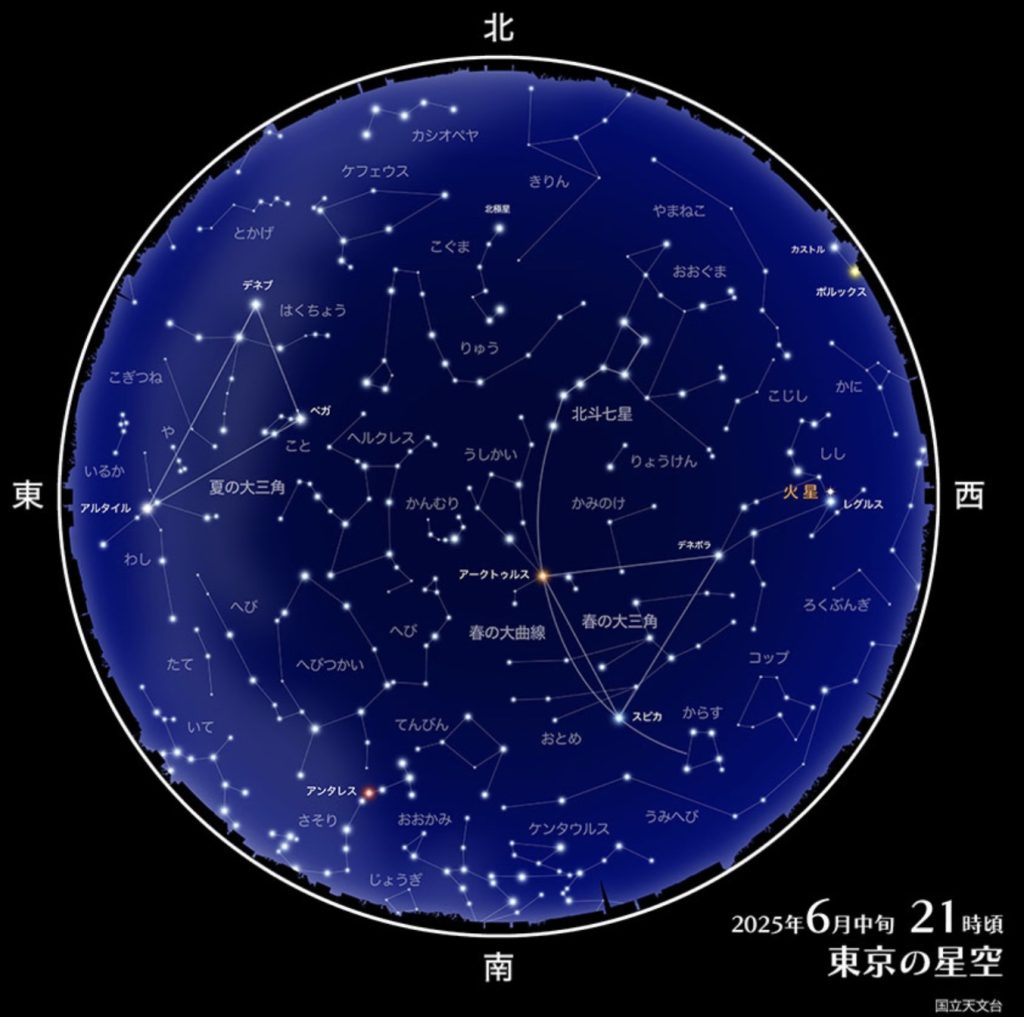

🌃星空なう(2025年6月)

2025.6.1|星

*******************************

星空ナウ(2025年6月)

*******************************

◆ 1年で最も夜が短い夏至を6月21日に迎えます。日が暮れるのが遅い時期で午後8時になってもまだ薄明が残ります。ようやく暗くなった頃、西の空には赤っぽく輝く火星が見えていますが一時の明るさはありません。しし座やおとめ座など春の星座が西に傾き、東の空高く夏の星座が顔を見せ始めます。夜半頃には東の空から土星が昇ってきますが、望遠鏡を向けても特徴的な環が見えず串挿しのお団子状態ですが、これも15年ぶりの見物です。未明の空には金星が東の空で明るく輝いています。梅雨の時期で星空を眺めるにはむずかしい時期ですが、梅雨の晴れ間は空気が澄んで透明度が良く素晴らしい星空に会うチャンスかもしれません。

・

◆ およそ80年の周期で爆発して2等星ほどに明るくなると予想されている「かんむり座の再帰新星T星」は昨年から特に変化なく、爆発の周期が延びているようです。最近では夕方から見える位置になってきました。増光時には2等星程になり、明るい時期は1週間ほどですのでチャンスは逃さないようにしたいものです。

・

06月01日 金星西方最大離角(明け方東の空に金星が太陽から見かけ最も離れる)

06月03日 上弦の月 (夕方南の中天に見える半月、欠けぎわにクレーター綺麗)

06月05日 芒種(ぼうしゅ) (二十四節季・稲や麦の種を植える時期、雨が多くなる頃)

06月11日 満月(望) (日没時東におぼんのような月、夜空明るく星は見にくい)

06月17日 火星とレグルス接近 (夕方西空で1度以下まで大接近、赤と青白い色対比が見もの)

06月19日 下弦の月 (未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

06月20日 ISSきぼう (◎03:34南東に見え始め〜天頂84°〜東北東に消える)

06月21日 夏至(げし) (二十四節気・太陽が最も北に寄り北半球で昼の一番長い日)

06月21日 ISSきぼう (〇03:02南東40°に見え始め〜03:05東北東消える)

06月22日 ISSきぼう (〇03:48西に見え始め〜北西30°〜03:53北東に消える)

06月23日 ISSきぼう (◎03:01西48°見え始め〜北西55°〜北東03:04消える)

06月24日 ISSきぼう (△02:14東36°見え始め〜02:16東北東に消える)

06月25日 新月(朔) (月と太陽が見かけ重なる。闇夜になり星空の観察好機)

・

7月のトピックス 7/31みずがめ座δ流星群(この頃未明みずがめ座中心に5〜6個/h)

8月のトピックス 8/13ペルセウス座流星群(この頃ペルセウス座を中心に30〜40個/h)

・

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい深夜明け方のチャンスのみ記載しました。現在、日本人宇宙飛行士として大西飛行士が船長として搭乗中です。今月は20日〜24日頃が見やすいチャンス。明るい星が音もなく移動していくように条件により3〜5分間見えます。コツをつかめばスマホの静止画や動画で撮影可能です。・◎高度あり見え方絶好・○まずまず・△低く見ずらいが視界が地平まで開けた場所なら見えるかも。

また別に、スターリング衛星が打ち上げのタイミングで夕方よく見られているようです。2〜3等星くらいの人工衛星が10個20個・・と連なって行列飛行する様子は必見です。

・

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)火星、土星等は星座間を動きます。

| « 前のページへ | 次のページへ » |