*******************************

星空ナウ(2024年11月)

*******************************

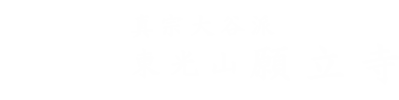

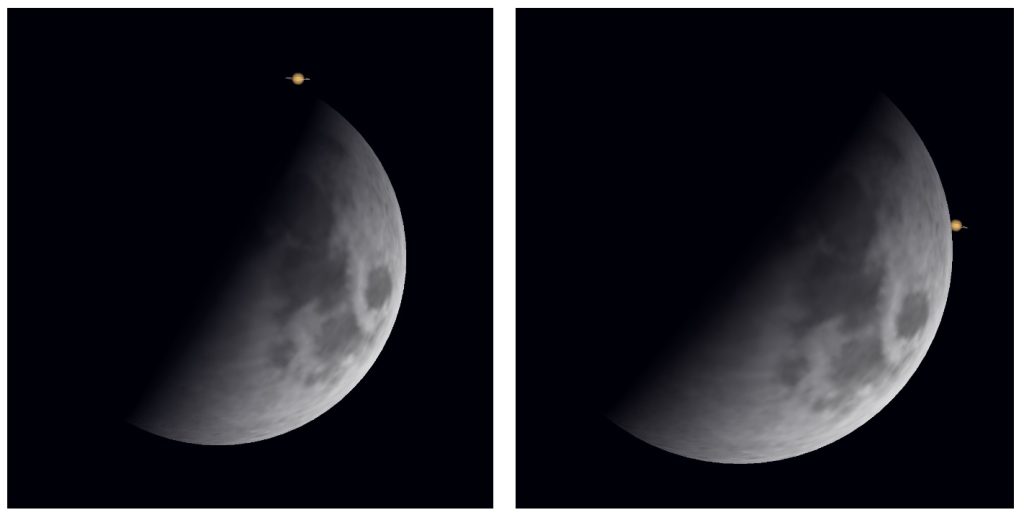

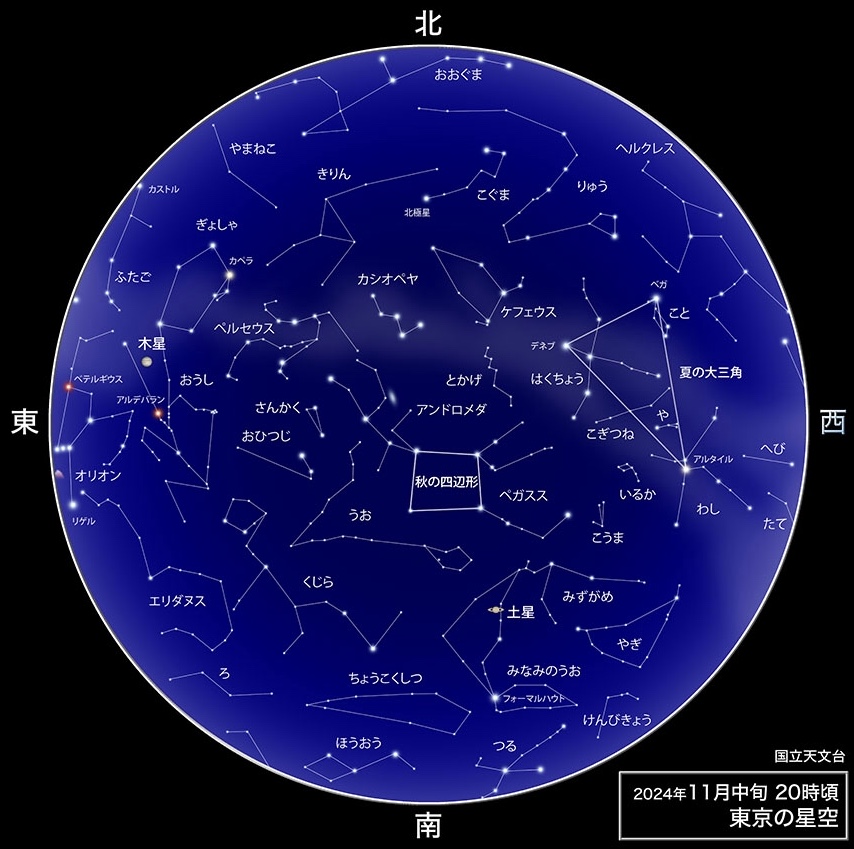

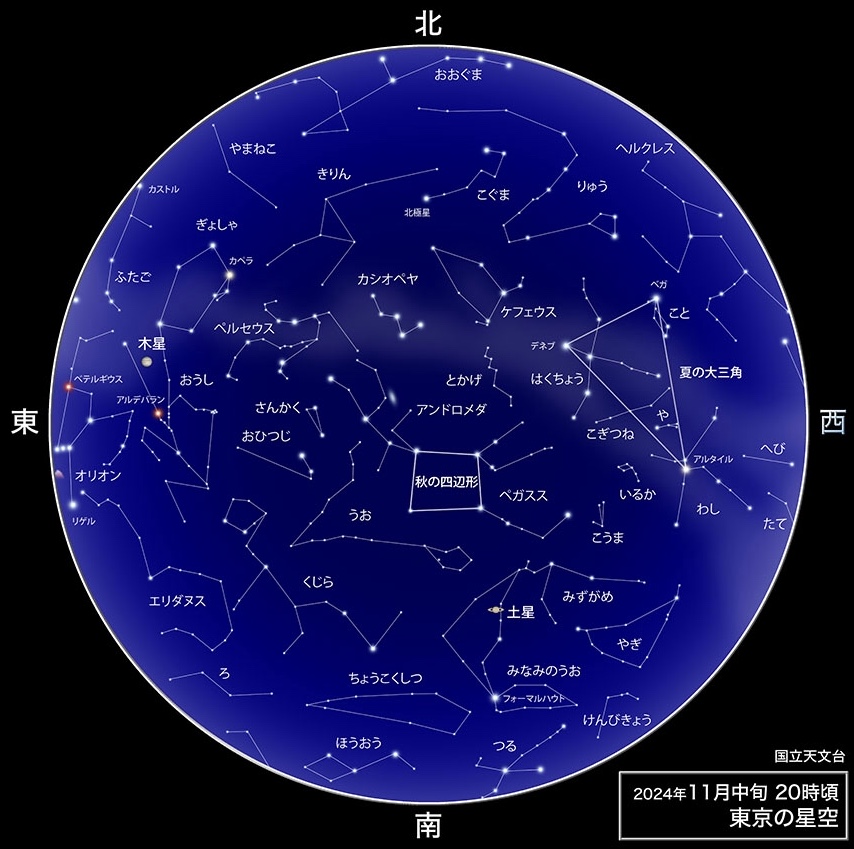

◆ 日の入りの時刻が一段と早くなり、夜が長く感じられるようになります。夕焼けが終わると南西の空 には金星が一段と輝きを増し、日がたつにつれ高度が高くなってみやすくなってきます。宵の南の空みずがめ座には土星、そして東の空、冬の星座に混じって木星が昇ってきます。さらに木星が空高くなる真夜中頃には、東の空に火星も見えてきますので、この秋は天体望遠鏡を使って惑星たちを観望するチャンスです。まだ寒さもそれ程でない時期、各地で天体観望会が催される事があればぜひ参加してみましょう。

◆11月18日未明、有名なしし座流星群があります。約33年周期で流星雨と呼ばれる数えきれない流れ星が見られ、住職も1966年と2001年に体験し感動したのを覚えています。最近は低調な活動で1時間に5〜6個程見られる程度です。

◆ 今年、およそ80年の周期で爆発して2等星ほどに明るくなると予想されている「かんむり座の再帰新星T星」ですが、特に変化なく西空に低くなって見えなくなりそうです。残念。

◆ 10月中旬、紫金山アトラス彗星が夕方の西空に肉眼で見られました。大阪の空で肉眼で見られたのは1997年に明るくなったヘールボップ彗星以来17年ぶりでした。皆さんはご覧になったでしょうか。天気に恵まれずチャンスは数日でした。まさに「彗星のように現れ、彗星のように去って行く」の言葉通り、今ではすっかり暗くなって遠いとおい宇宙に帰っていきました。

別のアトラス彗星は28日に極端に太陽に近づき壊れて消滅したようです。ギリシャ神話の「イカロスの翼」の話を思い浮べますね。

・

11月01日 新月(朔) (月と太陽が見かけ重なる。月明なく闇夜に星がよく見える。)

11月05日 おうし座南流星群(一晩中、1時間2個程度の流星、月条件良、ゆっくり流れる)

11月07日 立冬(りっとう) (二十四節季・冬の始まり、北国から雪の便りが来る頃)

11月09日 上弦の月 (夕方南の中天に見える半月、欠け側にクレーター綺麗)

11月12日 ISSきぼう (△南17:57見え始め〜南東仰角25°、18:00東に消える)

11月12日 おうし座北流星群(一晩中、1時間2個程度の流星、月条件悪、ゆっくり流れる)

11月13日 ISSきぼう (○西南西18:43見え始め〜西仰角45° 18:45に消える)

11月14日 ISSきぼう (◎南西17:52見え始め〜天頂仰角81°〜北東17:57に消える)

11月15日 ISSきぼう (△西北西18:39見え始め〜北西仰角27°18:42に消える)

11月16日 ISSきぼう (○西17:48見え始め〜北北西仰角33°〜北東17:53に消える)

11月16日 満月(望) (日没時東におぼんのような月、月あかりで星空が見にくい)

11月17/18日しし座流星群 (夜半から未明、1時間5個程度の流星、まれに流星雨)

11月22日 小雪(しょうせつ) (二十四節季・寒くなり始め雪が降り始める頃)

11月23日 下弦の月 (未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

・

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい夕方のチャンスのみ記載しました。今月は12〜16日が見やすいチャンス。明るい星が音もなく移動していくように条件により3〜5分間見えます。コツをつかめばスマホの静止画や動画で撮影可能です。・◎高度あり見え方絶好・○まずまず・△低く見ずらいが視界が地平まで開けた場所なら見えるかも。

また別に、スターリング衛星が打ち上げのタイミングで夕方よく見られているようです。1〜2等星くらいの人工衛星が10個20個・・と連なって行列飛行する様子は必見です。

・

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)