◎凄いものがいっぱい、だけど?

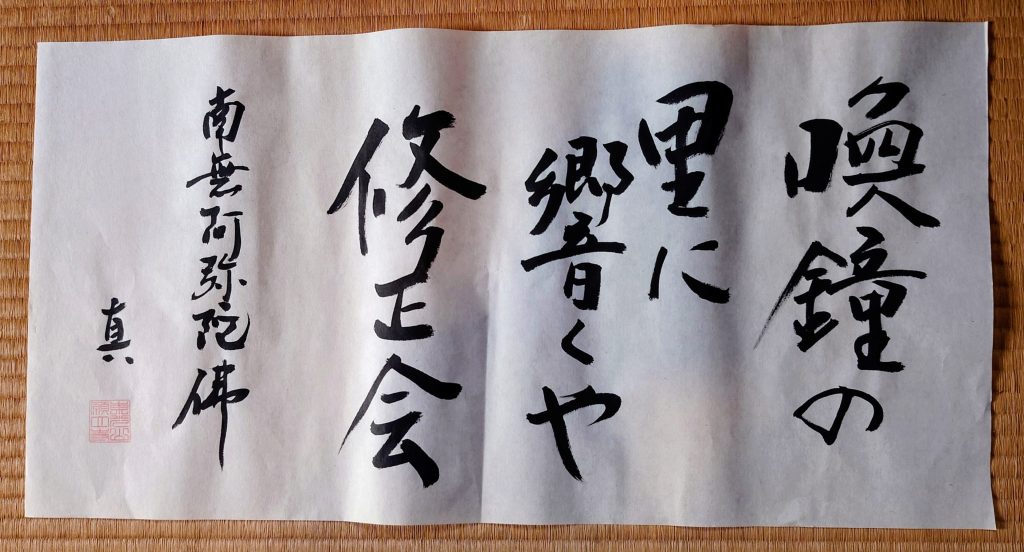

2026.1.6|法話・感話

◎凄いものがいっぱい、だけど?

皆さんのまわりには、たくさんの「凄いもの」「便利なもの」が溢れています。

ボタン一つで、ご飯が炊けたり、チン1分で美味しいおかずができたり、お風呂も知らん間に沸きます。この5〜60年で汽車が新幹線になり、自動車が走り、飛行機も当たり前のように利用できます。近頃はテレビやゲーム、AI、ロボット、そしてスマホが凄い。更に病院の医療設備もです。たいていの病気は治してくれます。日本人の平均年齢は80歳をゆうに越えているのです。

・

・

人間は、とても頭が良いらしく、いろいろなことを考え、作り出しました。

AIはとても賢い。でも…むずかしい計算をすぐにしたり、正しい答えを見つけたりできますが、AIに「やさしい気持ち」や「かなしい気持ち」があるでしょうか。

AIは「正しい・正しくない」は分かっても、友だちがつらそうな気持ちまでは分かりません。もし人間が、「賢く早い人がえらい」「役に立つ人だけが大事」と考えるようになったら、どうなるでしょう。便利なものも、使う人の心しだいで、人をきずつけてしまうことがあります。

病院は病気を治して、命を助けてくれます。痛みもとってくれます。これは、とても大切なことです。でも、病院の先生でも分からないことがあります。

それは、「どうして生きているの?」「元気じゃないと、だめなの?」ということです。本来、元気なときも、病気のときも、命の大切さは変わらないはずです。

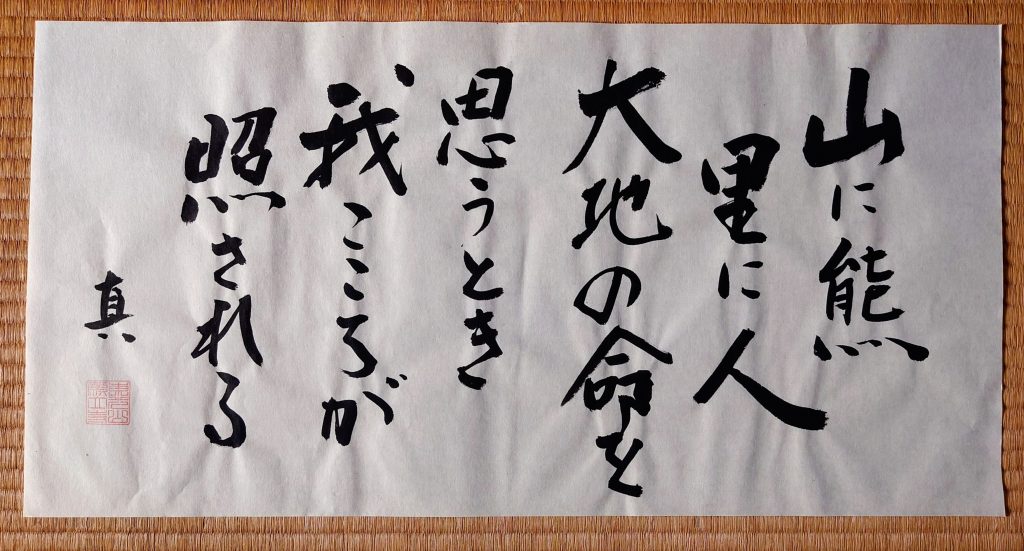

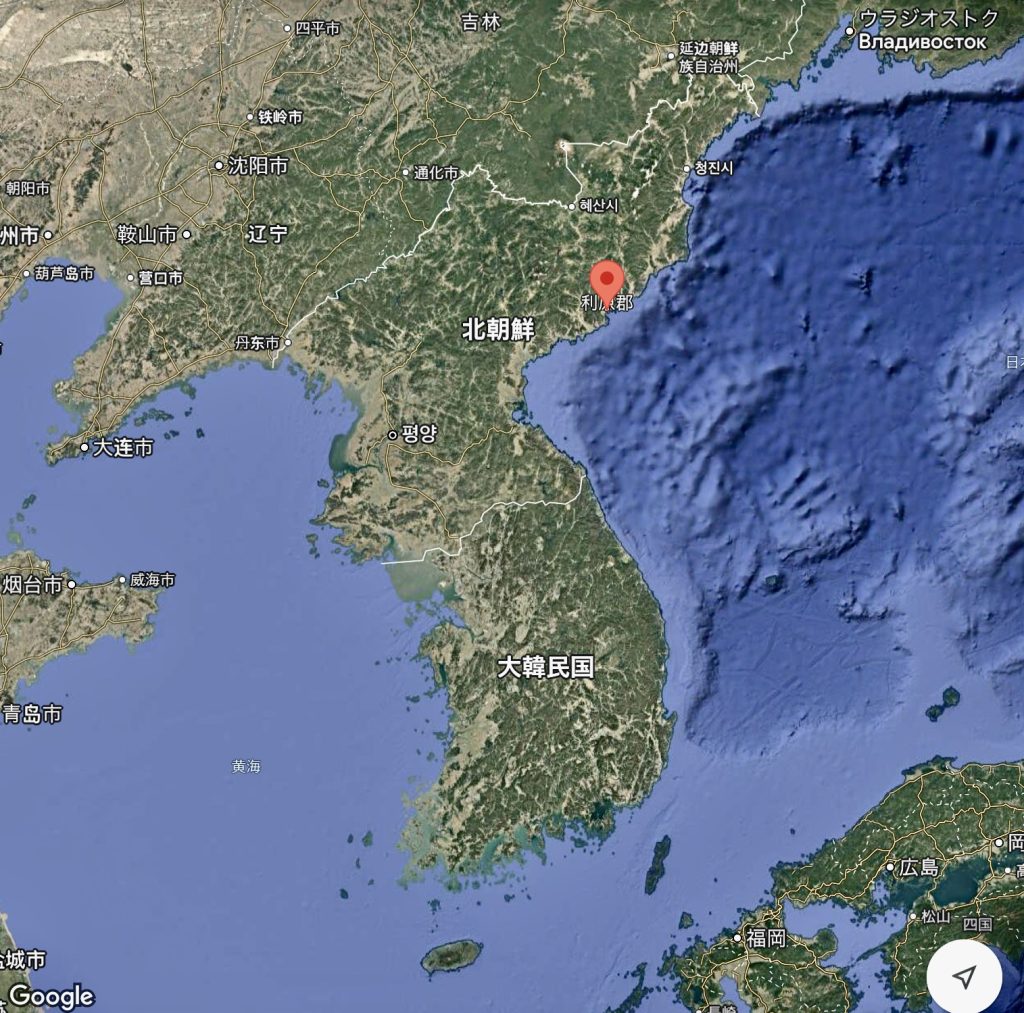

便利な世の中になりましたが反面、ゴミが増えて、森がへって、熊まで出てくるようになりました。地球が苦しくなってきたように見えます。それは、人間が何も知らなかったからでしょうか?ちがいますね。知っていても、やめられなかったのです。

「もっとべんりに」「もっと安く」「もっとたくさん」・・・そう思う気持ちを、人間は止めるのが苦手です。

仏教では、「悪い人だから」ではなく、止められない心をもっていることを、人間の弱さとして見ます。仏教のことばで、「煩悩」(ぼんのう)といいます。

仏さまが教えてくれることは「ちゃんとできる人」「早くできる人」「かしこい人」だけが大切にされるとは考えません。それより「まちがえる人」「遅い人」「うまくできない人」「弱い人」そんな私たちそのままを、「それでいいよ」と大事にしてくださるのが、仏さまの世界です。

人間のちからには、できることと、できないことがあります。それに気づいたとき、人はやさしくなれるのかもしれません。

AIも、病院も、科学も、人を助けるための大切な道具です。でも、「人の心をあたためること」「命をそのまま大事にすること」それは、数字や機械だけではできません。

「自分は偉くはないけれど、大切な命の存在なんだ」そう聞かせてくれるのが、仏さまの教えなのです。

・

※画像はネットフリ━素材より