*******************************

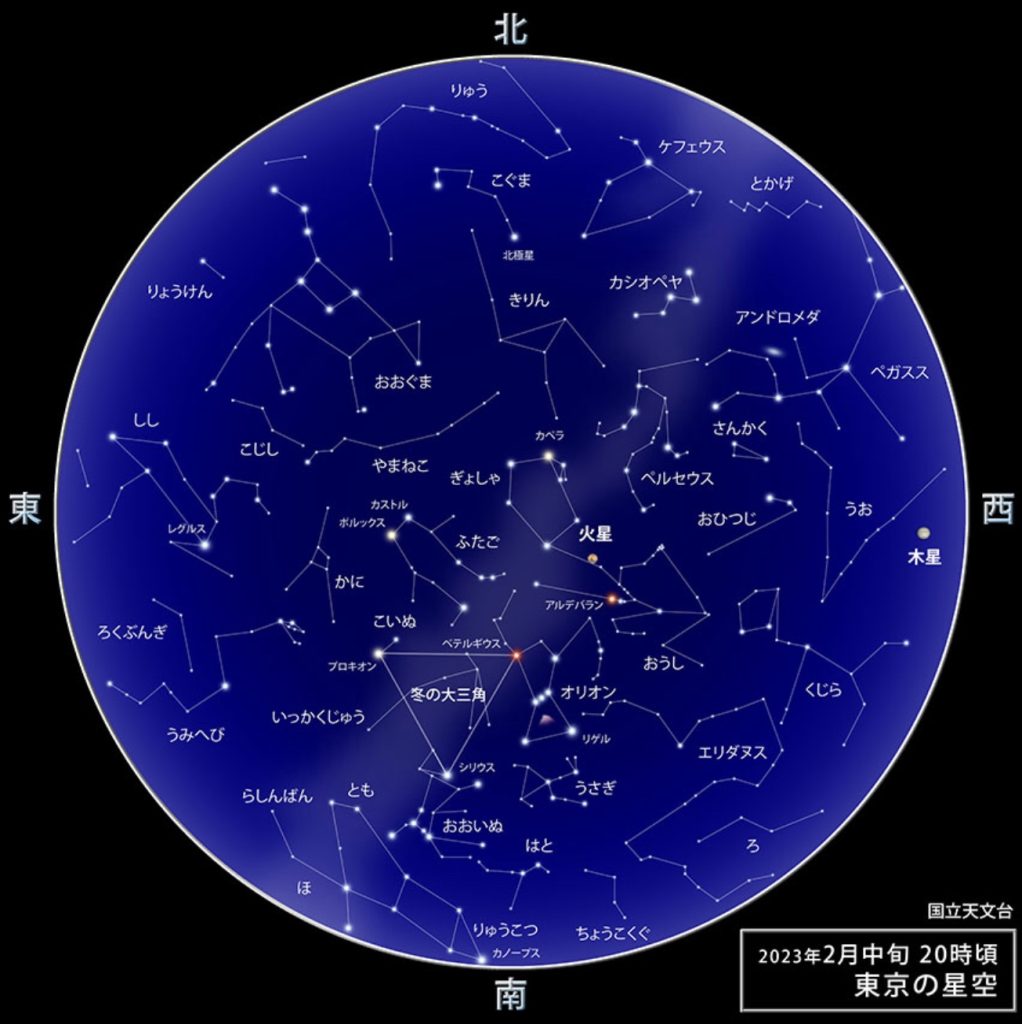

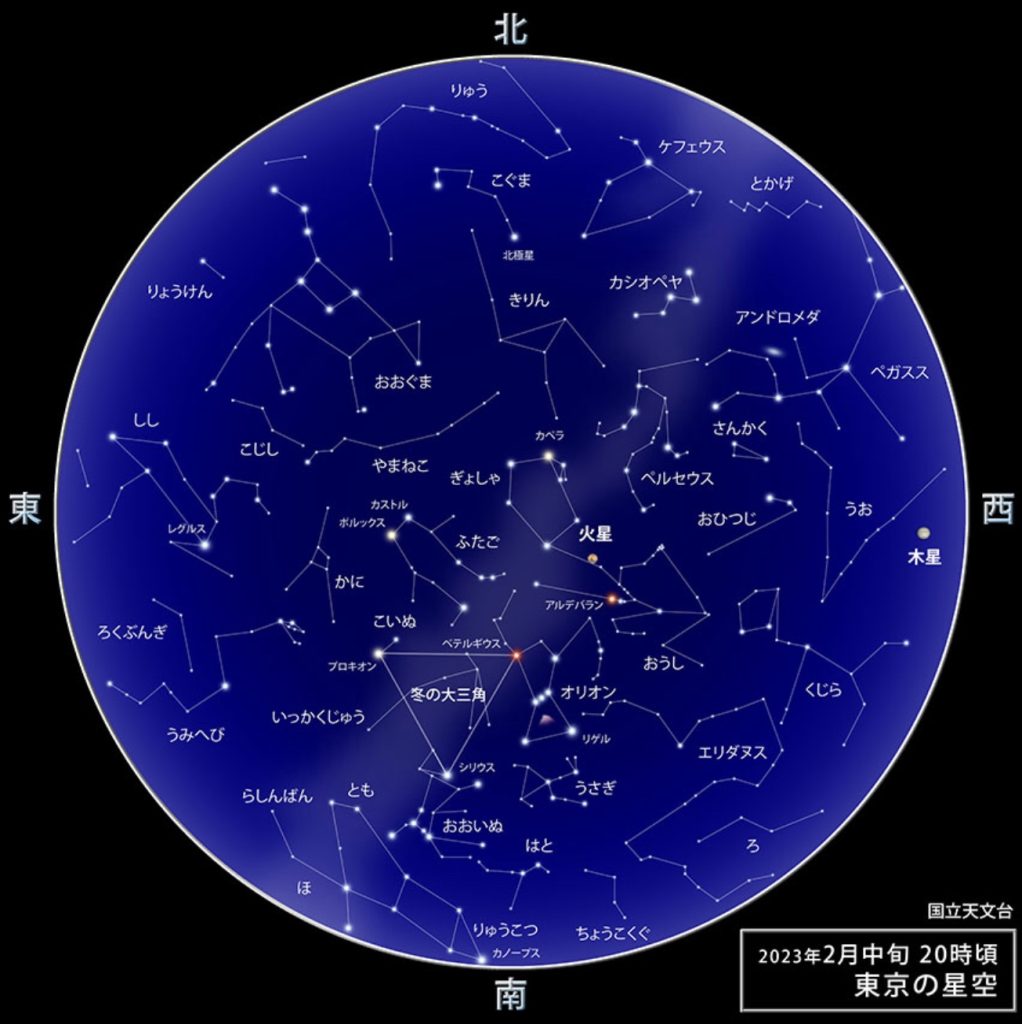

星空ナウ(2023年2月)

*******************************

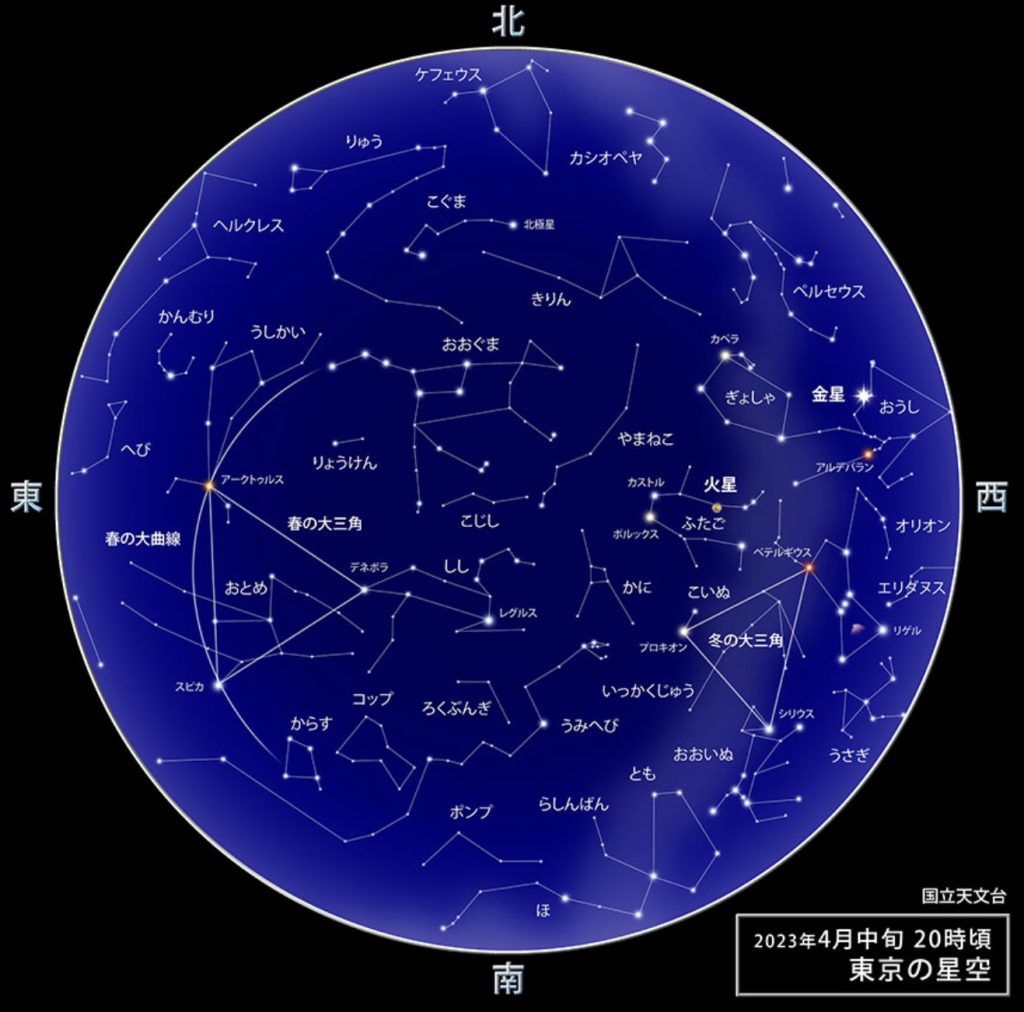

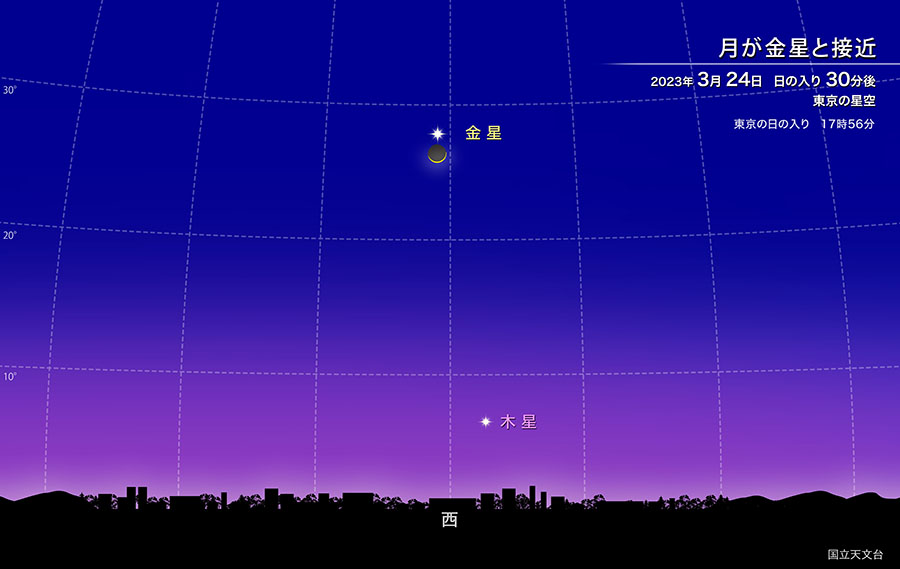

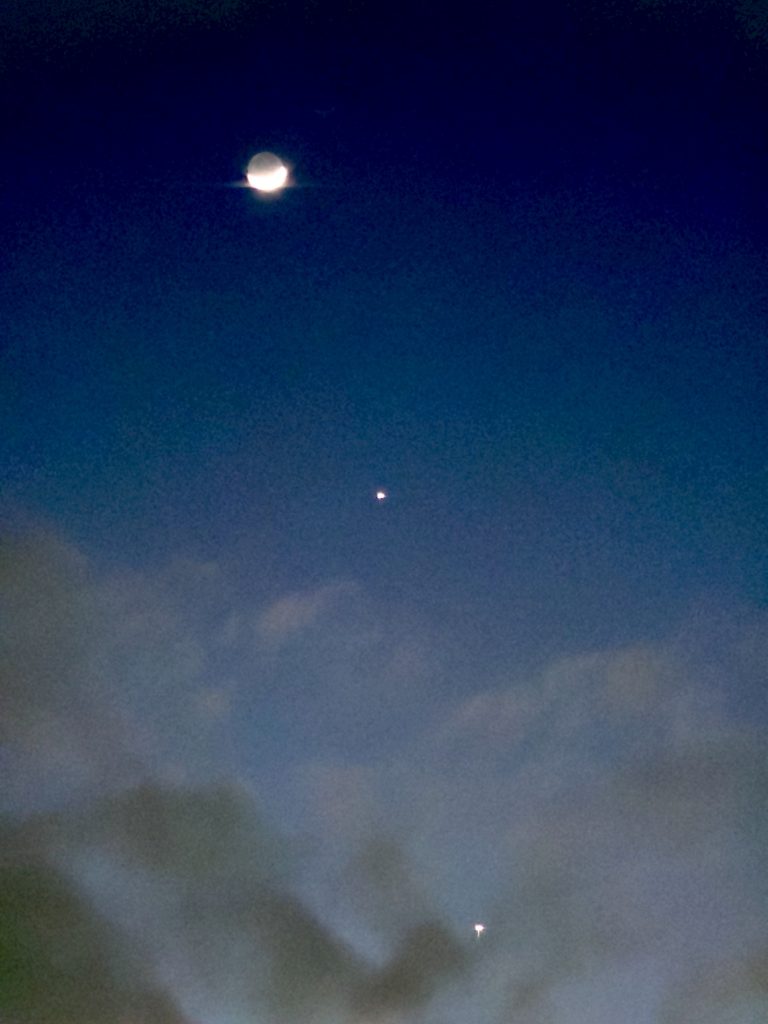

◆立春を迎え、寒さが峠を越えて春の兆しが感じられる頃です。夕空、南西に金星が「宵の明星」として輝きを増し、遠ざかる木星と近づいて見えるようになります。南東に高く火星がまだまだ赤く輝いています。冬の星座がいよいよ見頃で南の空にオリオン、おうし、ぎょしゃ、ふたご、こいぬ、おおいぬなど各星座が勢ぞろいし、火星が加わって8個もの輝星の煌めきは見事です。

◆午後8時おおいぬ座のシリウスが南に高くなる頃、真南の地平線近くにギリギリ低く見える一等星がカノープスです。大阪でギリギリ、東北や北海道など緯度が高い地方では見えません。反対に南に移動し南紀白浜や串本ではずっと高くなる星です。見るチャンスが少ないのでこの星が見えたらラッキー!→長寿→「南極老人星」とも呼ばれています。

◆2月初旬ZTF(ズーティーエフ彗星)が北天から冬の星座を南下、動き速い。6〜7等星ほどの明るさですから肉眼では見難く、双眼鏡で淡く尾を引いて見える程度です。

ネットやマスコミでは、「5万年ぶりに出現、緑の彗星地球に接近!」などと宣伝していますがこれは煽り記事です。彗星は毎年数十個は太陽や地球近くまでやってきて、また深淵な宇宙に帰っていくのがほとんどです。このZTF彗星もその一つに過ぎません。5万年に一度の接近も5万個の彗星がやってくると毎年1個の確率でやって来るのとおなじ。この手の煽り記事はよくありません。皆既日食や皆既月食でも煽りが多い印象です。

◆ISSきぼう(国際宇宙ステーション)は、2日~5日にかけて夕空に観察チャンス。下記時刻と方角に注目しましょう。現在、日本人宇宙飛行士の星出彰彦飛行士が長期搭乗中です!

2月上旬 ZTF彗星 (北天周極星6〜7等の双眼鏡的な彗星、2月1日地球に最接近)

2月02日 ISSきぼう (△18:02北の低空見え始め〜18:06東北東低空に消える)

2月03日 ISSきぼう (◎18:49北西に見え始め〜天頂79°〜18:53南東高く消える)

2月03日 節分(せつぶん) (雑節の一つ、季節を分ける日で立春の前日、豆まきの行事)

2月04日 立春(りっしゅん) (二十四節季の一つ、暦の上で春が始まる日、雑節の起算日)

2月04日 ISSきぼう (◎18:00北北西に見え始め〜北東41°〜18:06東南東に消える)

2月05日 ISSきぼう (○18:50西北西に見え始め〜西南29°〜18:55南に消える)

2月06日 満月(望) (日没時東にまん丸の月・今年で一番遠い満月・スノームーン)

2月06日 ISSきぼう (◎18:02北西に見え始め〜南西59°〜18:08南南東に消える)

2月11日 ZTF彗星 (冬の星座を南下中、6等の明るさで火星の近くを通過)

2月14日 下弦の月 (未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

2月19日 雨水(うすい) (二十四節季の一つ、降る雪が雨に変わり、雪解けが始まる頃)

2月20日 新月(朔) (月と太陽が見かけ重なり見えない。闇夜で星空観望好機)

2月27日 上弦の月 (夕方南の中天に見える半月、欠け側にクレーター綺麗)

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい夕方のチャンスのみ記載しました。明るい星が音もなく移動していくように4〜5分間見えます。コツをつかめばスマホの動画で撮影可能です。(数分の誤差あり)・◎高度あり見え方絶好○まずまず△低く見ずらいが視界開けた場所なら。

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)