星

ほうき星「紫金山・アトラス彗星」がやってくる!(10月中旬)

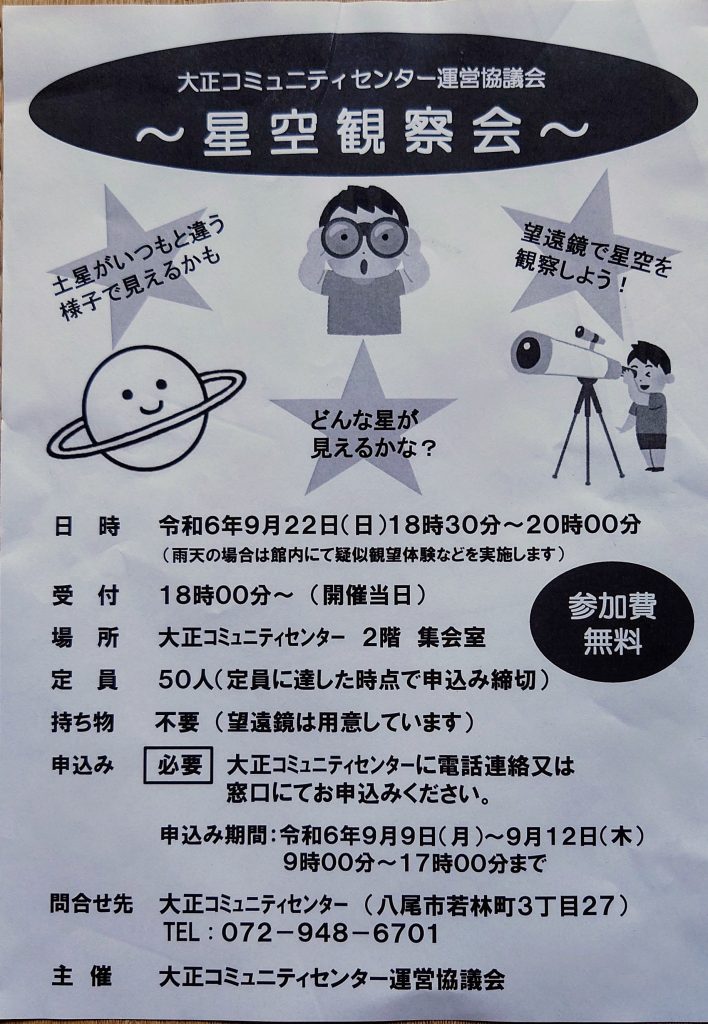

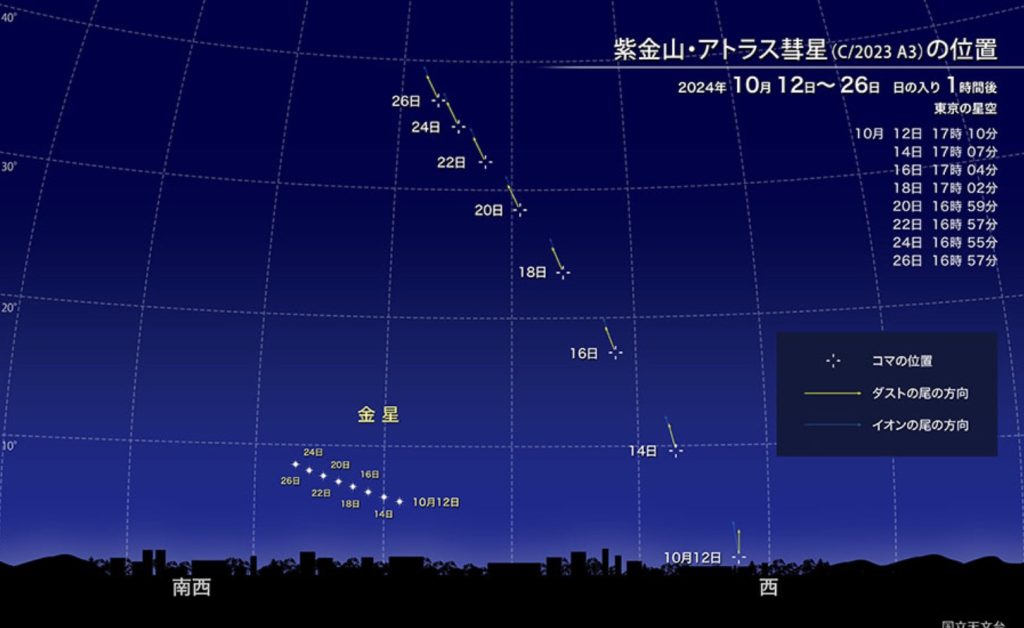

注目の「紫金山・アトラス彗星」は、2023年1月に発見された「ほうき星」で、太陽系から遥か彼方の深宇宙からやってきました。その後ゆっくり近づいてきて2024年9月28日に太陽に最も接近しました。現在、太陽に近いため見る事はできませんが彗星の活動がピークを迎え明るくなっています。私たち地球への最接近は10月13日、その頃から見える時間帯が夕方に変わり、日没後の西空低く見え始めます。

日がたつにつれ彗星は少しづつ暗くなりますが、見える高度が高くなり見やすくなってきます。彗星の明るさは、2等から3等級の肉眼で見える明るさが期待されています。

彗星のある低い空は、薄明や街明かりの影響を受け見るのは簡単ではありません。できれば双眼鏡などを使うとよりハッキリと見る事ができるでしょう。また西空の星は時間とともにどんどん低くなり、よく見えるのは短時間で注意が必要です。17日頃で午後8時には沈んでしまいます。南西の空に輝く「金星」などを目印にすると見つけ易いと思います。

肉眼で淡い尾を持つ「ほうき星」を見る確率は10年に1個程度と言われています。珍しい星を見るチャンスに挑戦してみましょう。

良く晴れた夕方、西空の見晴らしのよい場所が観察におすすめです。例えば「大正コミセンのヘリポートの広場」はいかがでしょう。山を越え天の川が見える暗い所で見れば、さらにバッチリで長い尾が見られます!

・

※日の入り1時間後の彗星の見える位置(注意・日ごと位置が変わります)

彗星の位置図:国立天文台HPより

早朝の紫金山・アトラス彗星が見えました!

朝方早く、東の空に昇ったばかりの紫金山・アトラス彗星です。

マスコミでも騒がれ始めましたが、まだ肉眼では周りの薄明に負けて見えません。双眼鏡を使ってやっと右上に微かな尾を引いているのが分かりました。彗星の明るさは2〜3等星くらい。これから詳しく調べてみます。久しぶりにしっかりと尾を伸ばした「ほうき星」です。

これから太陽に近づき、見えなくなって次の舞台は夕方です。西空に回ってどのくらい明るくなるかです。10月12〜25日ぐらいが本番、期待しましょう。

・

紫金山・アトラス彗星 2024年10月1日05時01分撮影 20cm反射800mm

・

超低空、昇ってきた彗星

・

東の空の様子、明るいのが月。彗星は月の右下山際(写ってません)

・

新月二日前、月齢28.0の月がよい目印になりました。地球照(影の部分)がうっすら見えています。

星空ナウ(2024年10月)

2024.9.27|星

*******************************

星空ナウ(2024年10月)

*******************************

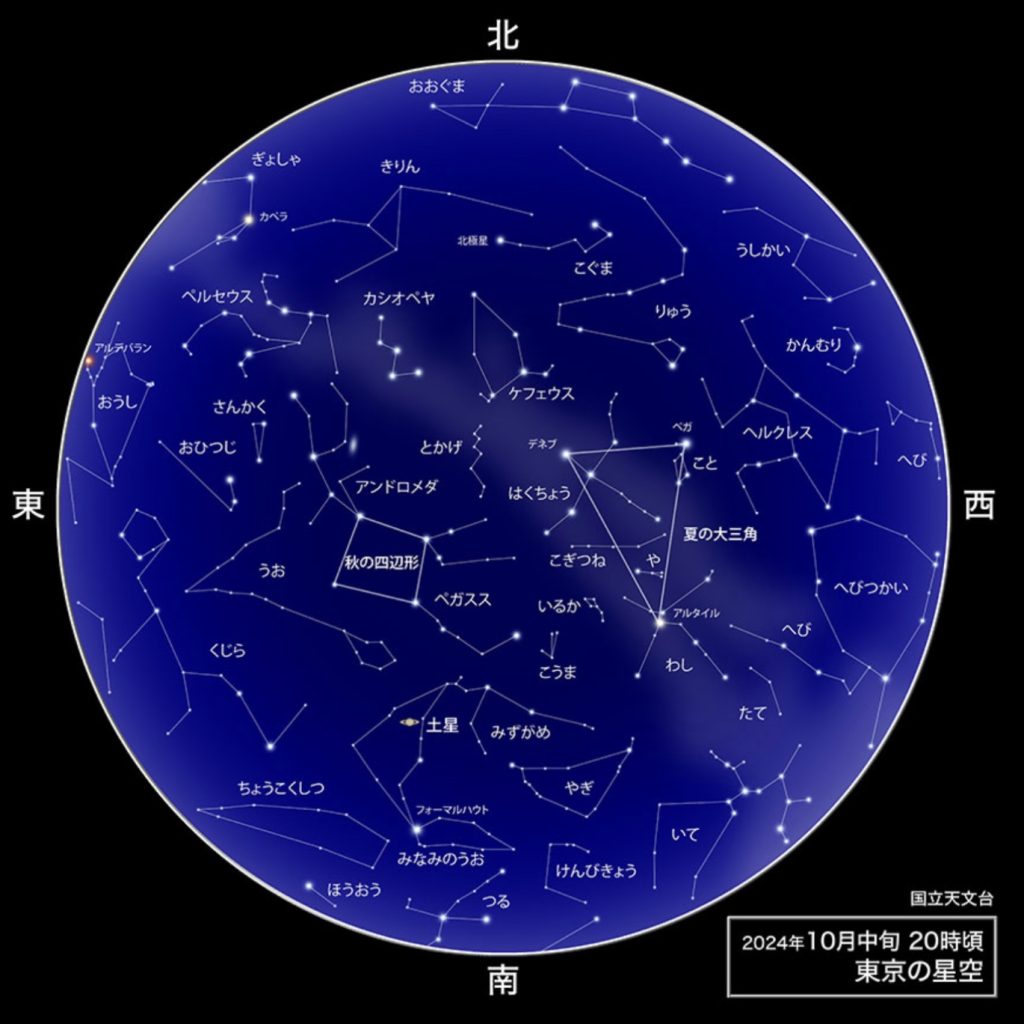

◆ 10月になると日没が早くなり「秋の日はつるべ落とし」の言葉を体感として感じられるようになります。宵の空ではまだ夏の星座が残っていますが、次第に秋の星座が見やすくなります。秋の四辺形と呼ばれるペガサスの四つの星を目印に北はカシオペア、南はホーマルハウトの星を探してみましょう。一番星は日の入り後の西の低空に金星が輝きを増してきました。南東の空には土星が見え、真夜中になって土星が南中する頃には木星が東の空に見え始めます。17日の満月は、2024年の中で最も地球に近い満月です。いつもより少し大きめに見えるはずですが、中々違いは分かりません。

◆ 今年、およそ80年の周期で爆発して2等星ほどに明るくなると予想されている「かんむり座の再帰新星T星」が西に低くなります。9月末時点でまだ爆発していません。12月頃には太陽と重なる方向で一時見えなくなりますので秋の内に爆発して欲しいものです。

◆ 10月中旬、「紫金山・アトラス彗星」が夕方の西空に肉眼で見られるほどの、まさに「ほうき星」となって見られる可能性があります。9月末には明け方の空で2等星の明るさになっていますのでさらに太陽に近づき大化けが期待できそうです。10月12〜25日あたりがチャンスです。

◆上記彗星と別の彗星「アトラス彗星」が発見され有名な太陽に極めて近づくクロイツ群の彗星であることが分かり月末の10月28日に太陽に接近、その後明け方の南東の空低く見えるかもしれません。この仲間の彗星は太陽に近づくと壊れてしまい消滅することも多く、暫く様子見となります。

・

10月01日 ISSきぼう (◎西19:18見え始め〜南西仰角48°に消える)

10月02日 ISSきぼう (◎北西18:30見え始め〜天頂仰角75°〜南東18:35に消える)

10月03日 新月(金環日食)(朔・月と太陽が見かけ重なる。月明なく闇夜に星がよく見える。日食は南米で起こり日本では見えない)

10月03日 ISSきぼう (△西南西19:19見え始め〜南西仰角14°〜南19:23に消える)

10月04日 ISSきぼう (○西18:30見え始め〜南西仰角27°〜南18:35に消える)

10月05日 月と金星接近 (夕空に月と金星が見かけ近づいて美しくみられる)

10月08日 寒露(かんろ) (二十四節季・夜が長くなり、露が冷たく感じられる頃)

10月11日 上弦の月 (夕方南の中天に見える半月、欠け側にクレーター綺麗)

10月12〜25日 ほうき星 (日没後に西空低く紫金山・アトラス彗星が見える可能性)

10月17日 満月(望) (日没時東におぼんのような月、部分月食も日本から見えない)

10月21日 オリオン座流星群(夜半から未明、月の条件悪し、1時間5個程度の流れ星)

10月23日 霜降(そうこう) (二十四節季・秋本番になり山野に霜が降り始める頃)

10月24日 下弦の月 (未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

10月28日 アトラス彗星近日点 (注目のクロイツ群の新彗星、1965年池谷関彗星とそっくりも規模が小さいもよう)

・

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい夕方のチャンスのみ記載しました。今月は1〜4日が見やすいチャンス。明るい星が音もなく移動していくように条件により3〜5分間見えます。現在の周回ではほぼひと月半ごとにチャンスが訪れるようです。コツをつかめばスマホの静止画や動画で撮影可能です。・◎高度あり見え方絶好・○まずまず・△低く見ずらいが視界が地平まで開けた場所なら見えるかも。

また別に、スターリング衛星が打ち上げのタイミングで夕方よく見られているようです。2〜3等星くらいの人工衛星が10個20個・・と連なって行列飛行する様子は必見です。

・

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです

夏の終わり、M8干潟星雲

2024.9.6|星

9月5日夕刻、厄介な迷走台風10号騒ぎが終わり、快晴の夏空が戻りました。少しばかり涼しくなって星見日和がそろそろ始まりです。八尾の空は明るくて、とても天の川は見られないのですが、デジタルの力を借りて南中している干潟星雲を写しました。

・

干潟星雲(ひがたせいうん、M8、NGC6523)

いて座の南斗六星の近くにある散光星雲で、星雲を南北に横切る帯状の暗黒帯があり、その姿が干潟に似ていることからその名が付けられています。星雲と同じ位置に別の散開星団NGC 6530 も重なってとても美しい眺めです。

🌌星空ナウ(2024年9月)

2024.8.31|星

*******************************

星空ナウ(2024年9月)

*******************************

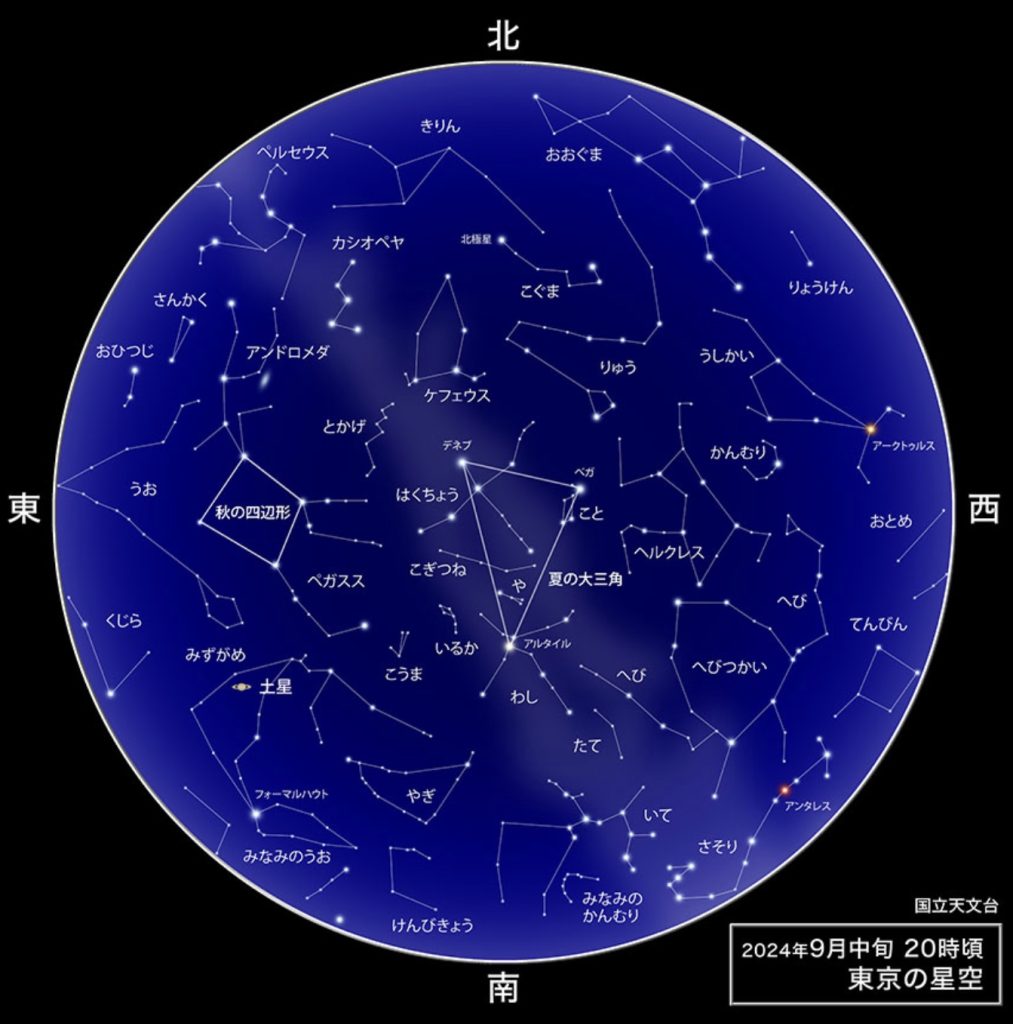

◆ 記録的猛暑の夏がやっと過ぎ、宵の空には見なれたベガ・アルタイル・デネブの一等星が形つくる夏の大三角が西に傾き始めます。山や海など空が十分に暗い場所ならば、夏の大三角から南の空さそり座の足元へと続く淡い雲のような天の川をあとしばらく見ることができます。 9月は8日に衝(しょう)となる土星に注目です。衝の位置は月で言えば満月状態その頃の惑星は、一晩中空に見ることができ観察のチャンスが続きます。土星と月が見かけ上最接近する日が17日、この日は中秋の名月です。ここ数年は、中秋の名月と満月が同じ日でしたが、今年は翌日が満月です。また、夜遅くに東の空から木星と火星も昇ってきます。明け方まで、夜空には土星、木星、火星の3惑星が見えています。

◆ 今年、およそ80年の周期で爆発して2等星ほどに明るくなると予想されている「かんむり座の再帰新星T星」が西に低くなり始めます。12月頃には太陽と重なる方向で見えなくなりますので秋の内に爆発!・・と期待しています。

◆ 10月中旬、紫金山アトラス彗星が夕方の西空に肉眼で見られるほどの、まさに「ほうき星」となって見られる可能性があります。報恩講の頃の一週間です。

・

9月03日 新月(朔) (月と太陽が見かけ重なる。月明なく闇夜に星がよく見える。)

9月07日 白露(はくろ) (二十四節季・秋の気配が進み始め野の草に露を結ぶ頃)

9月10日 ISSきぼう (◎西南西19:47見え始め〜天頂仰角72°に消える)

9月11日 上弦の月 (夕方南の中天に見える半月、欠け側にクレーター綺麗)

9月11日 ISSきぼう (◎南西18:59見え始め〜南東仰角55°〜東北東19:05に消える)

9月12日 ISSきぼう (△西19:47見え始め〜北西仰角32°〜北19:52に消える)

9月13日 ISSきぼう (◎西南西18:59見え始め〜北西仰角40°〜北東19:05に消える)

9月15日 ISSきぼう (△西19:01見え始め〜北西仰角18°〜北北東19:05に消える)

9月17日 中秋の名月 (今年は満月一日前、ススキやお団子を供えて眺めましょう)

9月18日 満月(望) (日没時東におぼんのような月、部分月食も日本から見えない)

9月19日 彼岸の入 (秋分を中日として前後3日合わせて7日間がお彼岸の期)

9月22日 秋分(しゅうぶん) (二十四節季・太陽が真東から昇り真西に沈み昼夜の時間が同じになる頃)

9月25日 下弦の月 (未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

・

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい夕方のチャンスのみ記載しました。今月は10〜15日が見やすいチャンス。明るい星が音もなく移動していくように条件により3〜5分間見えます。現在の周回ではほぼひと月半ごとにチャンスが訪れるようです。コツをつかめばスマホの静止画や動画で撮影可能です。・◎高度あり見え方絶好・○まずまず・△低く見ずらいが視界が地平まで開けた場所なら見えるかも。

また別に、スターリング衛星が打ち上げのタイミングで夕方よく見られているようです。1〜2等星くらいの人工衛星が10個20個・・と連なって行列飛行する様子は必見です。

・

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)

🌌星空ナウ(2024年8月)

2024.7.31|星

*******************************

星空ナウ(2024年8月)

*******************************

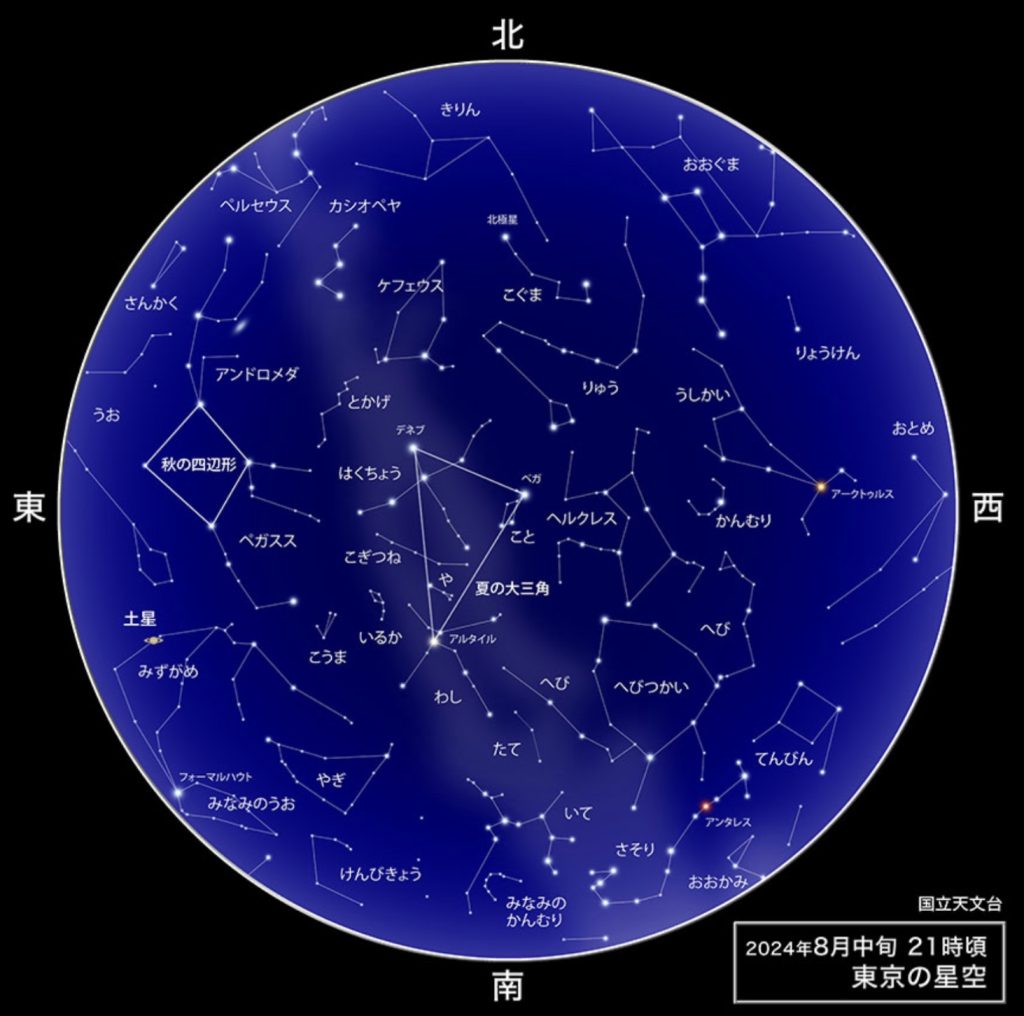

◆ 宵の空には、ベガ・アルタイル・デネブの一等星が形つくる夏の大三角が天高く見ることができ夏の星座を探す良い目印となります。山や海など空が十分に暗い場所ならば、夏の大三角から南の空さそり座の足元へと続く天の川の淡い光も雲の連なりの様に見ることができます。

10日の夕刻には、月がおとめ座の1等星スピカを隠す「スピカ食」が起こります。南西の低い空ですが注目してみましょう。

15日(14日深夜)には木星と火星が大接近します。未明から明け方にかけて、明るい2惑星の共演が楽しめそうです。

◆12日の夜をピークに、夏の夜空一番の見もの、ペルセウス座流星群が活動します。1時間あたり40個程度、夜半から明け方にかけて条件が良くなりたくさんの流れ星が見られます。今年は月の影響がなく好条件です。

・

8月02日 ISSきぼう (△19:59 西に見え始め〜南西仰角13°〜19:57南南西に消える)

8月04日 新月(朔) (月と太陽が見かけ重なる。月明なく闇夜に星がよく見える。)

8月07日 立秋(りっしゅう) (二十四節季・秋立つの意も実際には一年で一番暑い頃)

8月10日 スピカ食 (おとめ座の一等星スピカが20:20〜32分間月に隠される現象)

8月12日 ペルセウス座流星群(夜半から未明にかけ時間5個程度の流れ星が見られる)

8月13日 上弦の月 (夕方南の中天に見える半月、欠け側にクレーター綺麗)

8月20日 満月(望) (日没時東におぼんのような月)

8月22日 処暑(しょしょ) (二十四節季・暑さが終わる意、朝夕に夏の終わりを感じる頃)

8月26日 下弦の月 (未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

・

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい夕方のチャンスのみ記載しました。今月は2日が見やすいチャンス。月末の予報が出れば追加します。明るい星が音もなく移動していくように条件により3〜5分間見えます。現在の周回ではほぼひと月半ごとにチャンスが訪れるようです。コツをつかめばスマホの静止画や動画で撮影可能です。・◎高度あり見え方絶好・○まずまず・△低く見ずらいが視界が地平まで開けた場所なら見えるかも。

また別に、スターリング衛星が打ち上げのタイミングで夕方よく見られているようです。1〜2等星くらいの人工衛星が10個20個・・と連なって行列飛行する様子は必見です。

・

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)

🌠星空ナウ(2024年7月)

2024.7.1|星

*******************************

星空ナウ(2024年7月)

*******************************

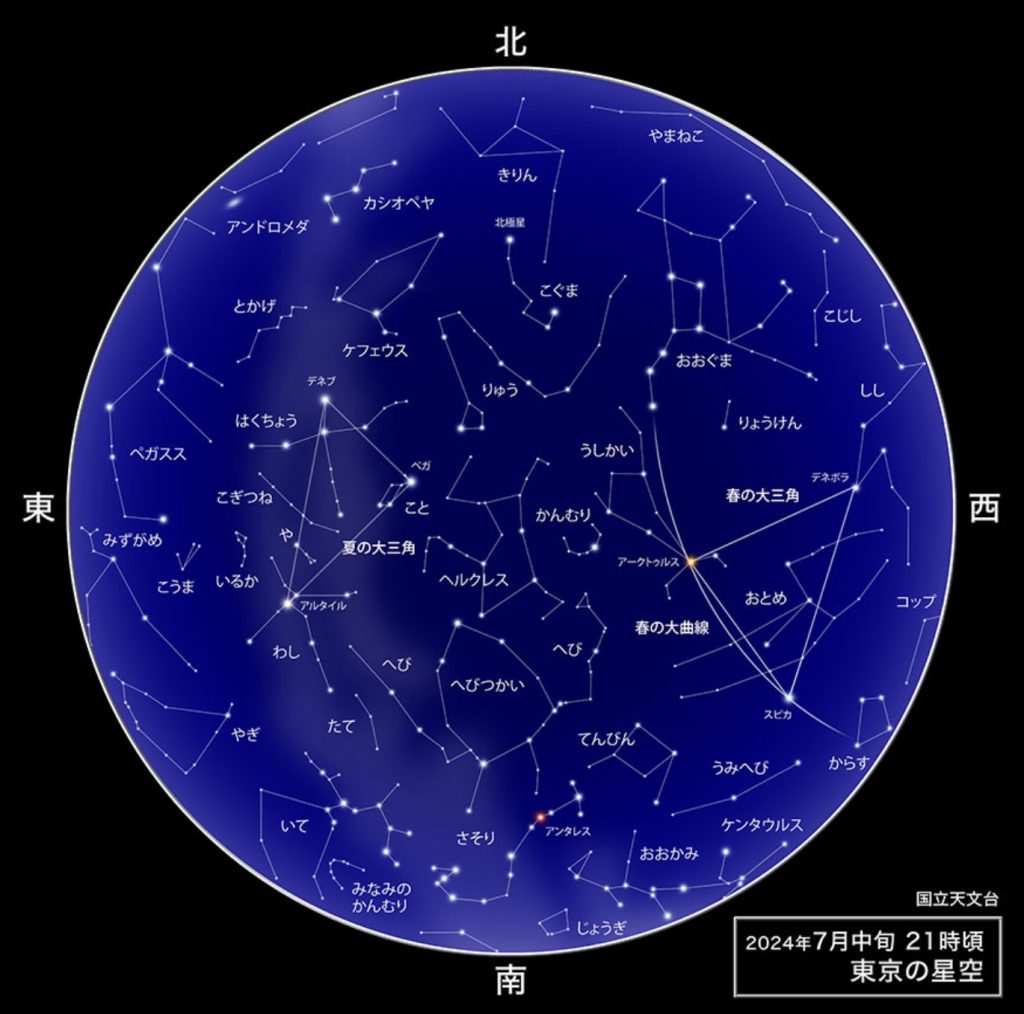

◆ 7月上旬、夏至を少し過ぎたところです。ようやく暗くなった空、東の低い位置に夏の大三角が見えています。上の一番明るいのがこと座のベガ(織姫星)、右下の少し暗いのがわし座のアルタイル(彦星)でいずれも一等星、七夕のお話しに出てくる星たちです。下旬になると、春の大三角は西にぐっと低くなり、反対に天高くまで昇った夏の大三角や南の空のさそり座が見つけやすく、夏を感じる空となってきます。

夜半前には東の空から土星が昇ってきます。土星が南の空に高くなる明け方には、東の空に火星と木星が相次いで現れます。土星は25日に月に隠され「土星食」を起こしますが、白昼、青空の中の現象のため観察には向きません。それよりこれから数年、土星の環の傾きがほぼほぼなくなり串刺しのお団子状態になって見えるのに驚かされます。

◆31日の夜をピークにみずがめ座δ流星群が活動します。8月中旬のペルセウス座流星群ほど活発ではありませんが、1時間あたり5個程度、夜半から明け方にかけて条件が良くなり流星が見られます。今年は下弦の月の影響を受けます。

・

7月06日 小暑(しょうしょ) (二十四節季・梅雨明けが近く暑さが増してくる頃)

7月06日 新月(朔) (月と太陽が見かけ重なる。月明なく闇夜に星がよく見える。)

7月08日 ISSきぼう (◎20:34南西に見え始め〜南東仰角45°〜20:40東北東に消える)

7月09日 ISSきぼう (○21:23西に見え始め〜北西仰角27°〜21:28北北東に消える)

7月10日 ISSきぼう (◎20:33西に見え始め〜北西仰角31°〜20:39東北東に消える)

7月11日 ISSきぼう (◎19:45南西に見え始め〜天頂仰角77°〜19:51北東に消える)

7月14日 上弦の月 (夕方南の中天に見える半月、欠け側にクレーター綺麗)

7月22日 大暑(たいしょ) (二十四節季・夏の暑さが本格的になる頃)

7月21日 満月(望) (日没時東におぼんのような月)

7月25日 土星食 (土星が月に隠されるが白昼なのでとても見にくい)

7月28日 下弦の月 (未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

7月31日 みずがめ座δ流星群(夜半から未明にかけ時間5個程度の流れ星が見られる)

・

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい夕方のチャンスのみ記載しました。今月は8〜11日が見やすいチャンス。明るい星が音もなく移動していくように条件により3〜5分間見えます。現在の周回ではほぼひと月半ごとにチャンスが訪れるよう北です。コツをつかめばスマホの静止画や動画で撮影可能です。・◎高度あり見え方絶好・○まずまず・△低く見ずらいが視界が地平まで開けた場所なら見えるかも。

また、別のスターリング衛星が打ち上げのタイミングで夕方よく見られているようです。1〜2等星くらいの人工衛星が10個20個・・と連なって行列飛行する様子は必見です。

・

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)

| « 前のページへ | 次のページへ » |