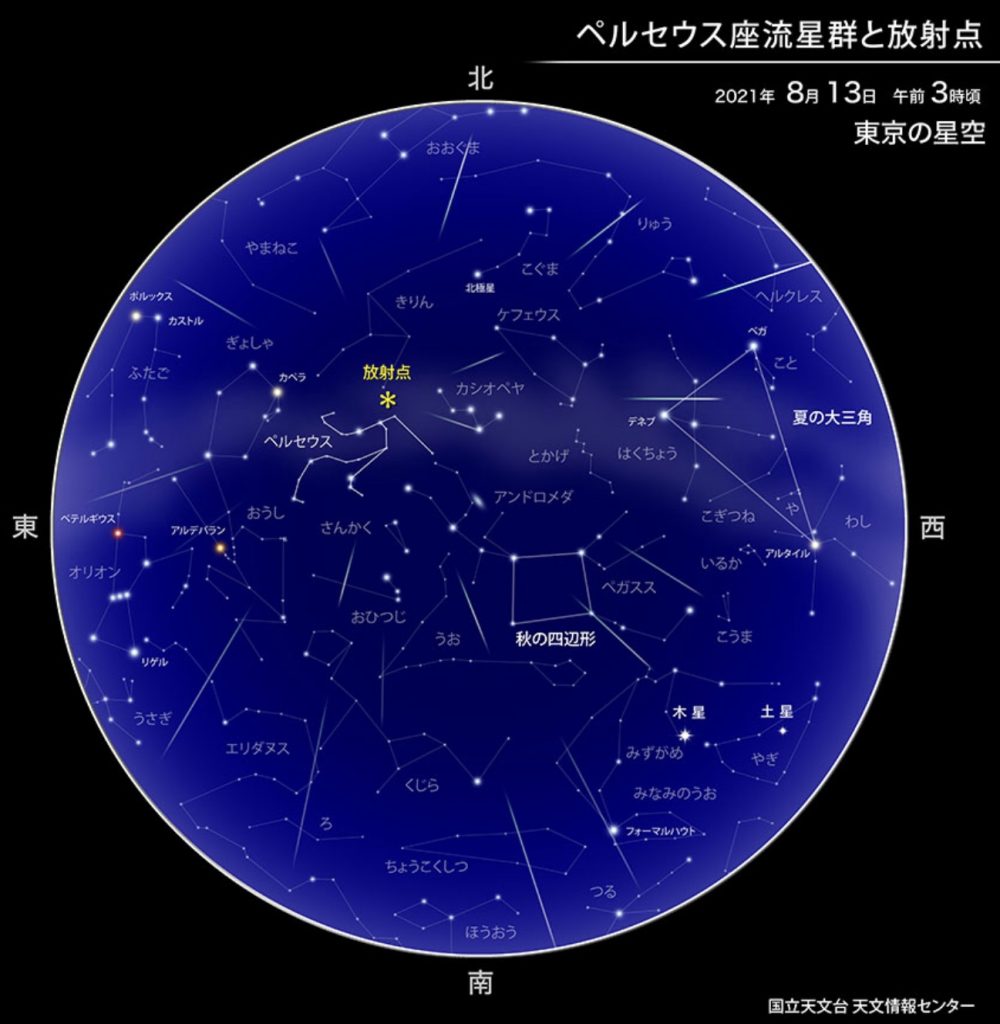

8/12〜14、今年のペルセウス座流星群は条件抜群!

毎年この時期に話題になる流星群です。

今年は8日が新月で、流星群の夜は月明かりが全く無い抜群の条件となります。

流星群は彗星が残した小さな塵粒の川に地球が入っていくことで、地球大気に粒が

飛び込みたくさんの流れ星が見られる現象です。

その日が8月12〜14日で、一番の見どころは13日未明、街明かりのできるだけ

少ないところで見れば一時間に50〜60個の流れ星が見られるるはずです。

よく、たくさんの流れ星が放射状に写った啓蒙画像が紹介されていますが、

合成された画像です。実際には一つひとつ別々に見られるものですのでご留意を。

星を見る楽しみは、自然相手で新型コロナ感染にも強いのではと感じています。

ソーシャルディスタンス、夏の夜空を楽しんでください。

ただ一つ条件は天気です!

国立天文台ホームページより

◆後記:期間に何度も空を見上げましたが雲ばかり、北海道の一部を除いて全国的に

ダメだったようです。自然相手だもの、やむなし残念! (8/14 18:50記)