🌠星空ナウ(2023年1月)

2022.12.21|星

*******************************

✨星空ナウ(2023年1月)

*******************************

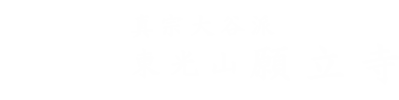

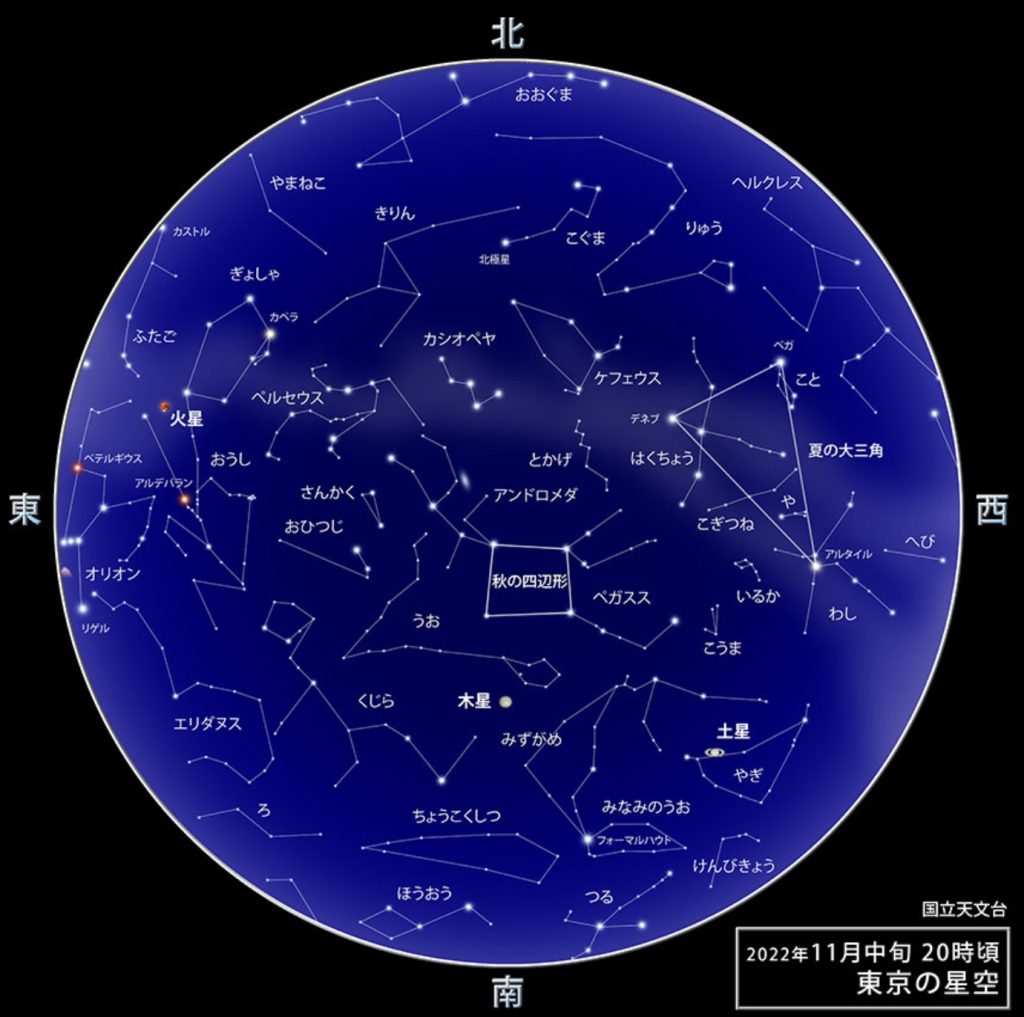

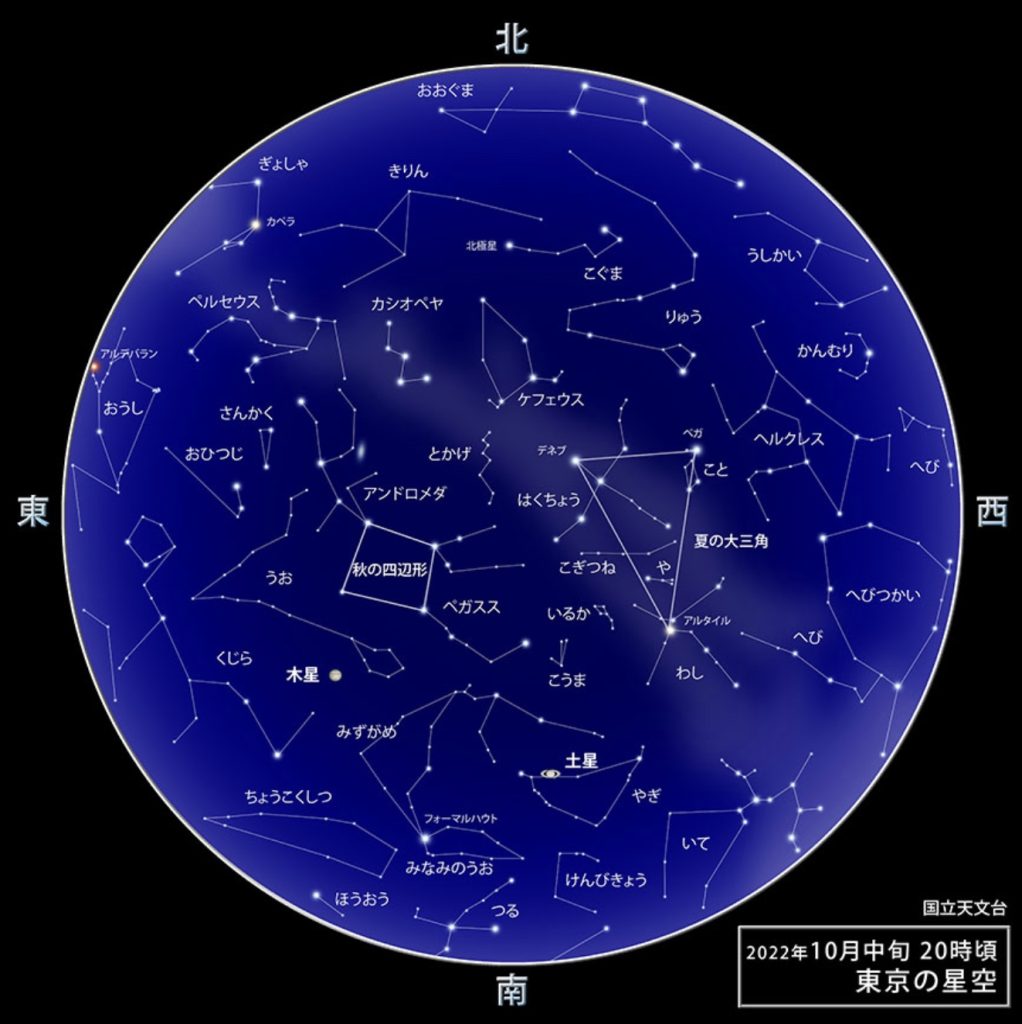

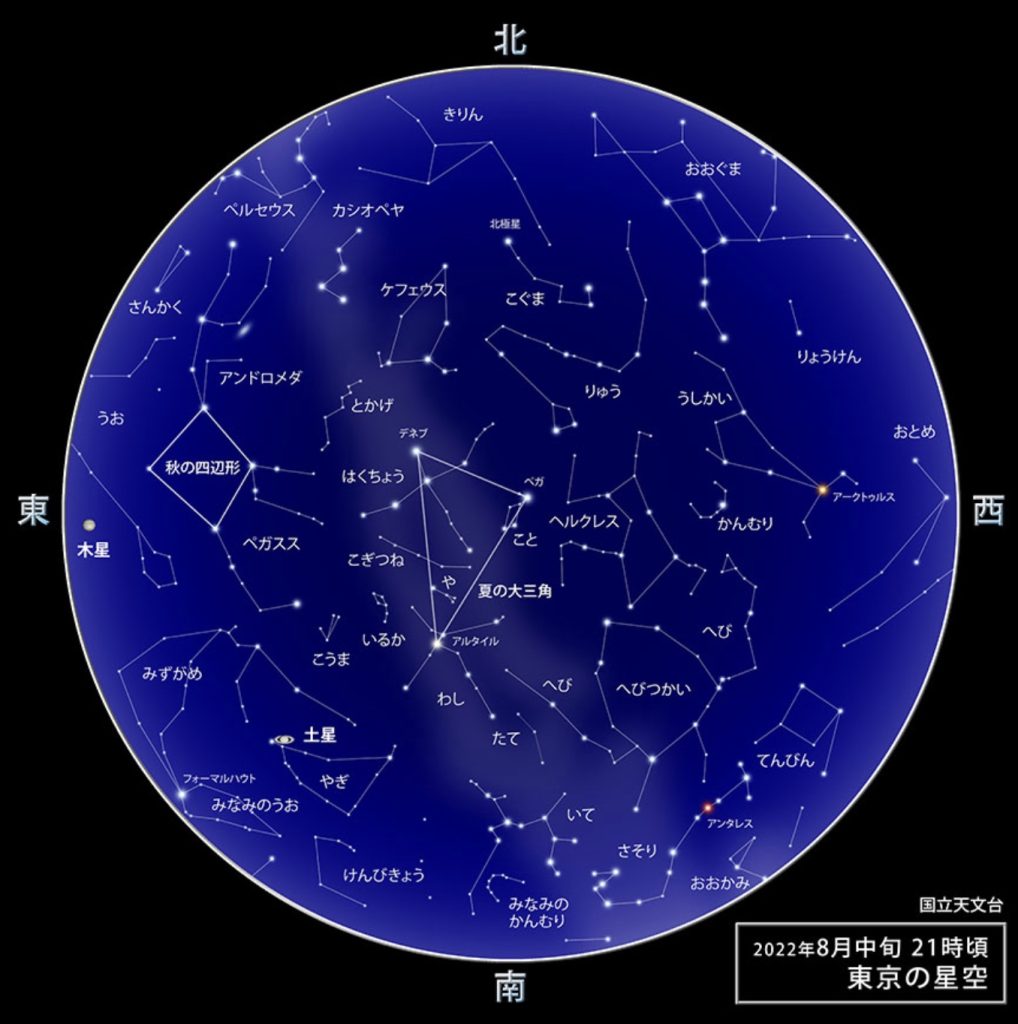

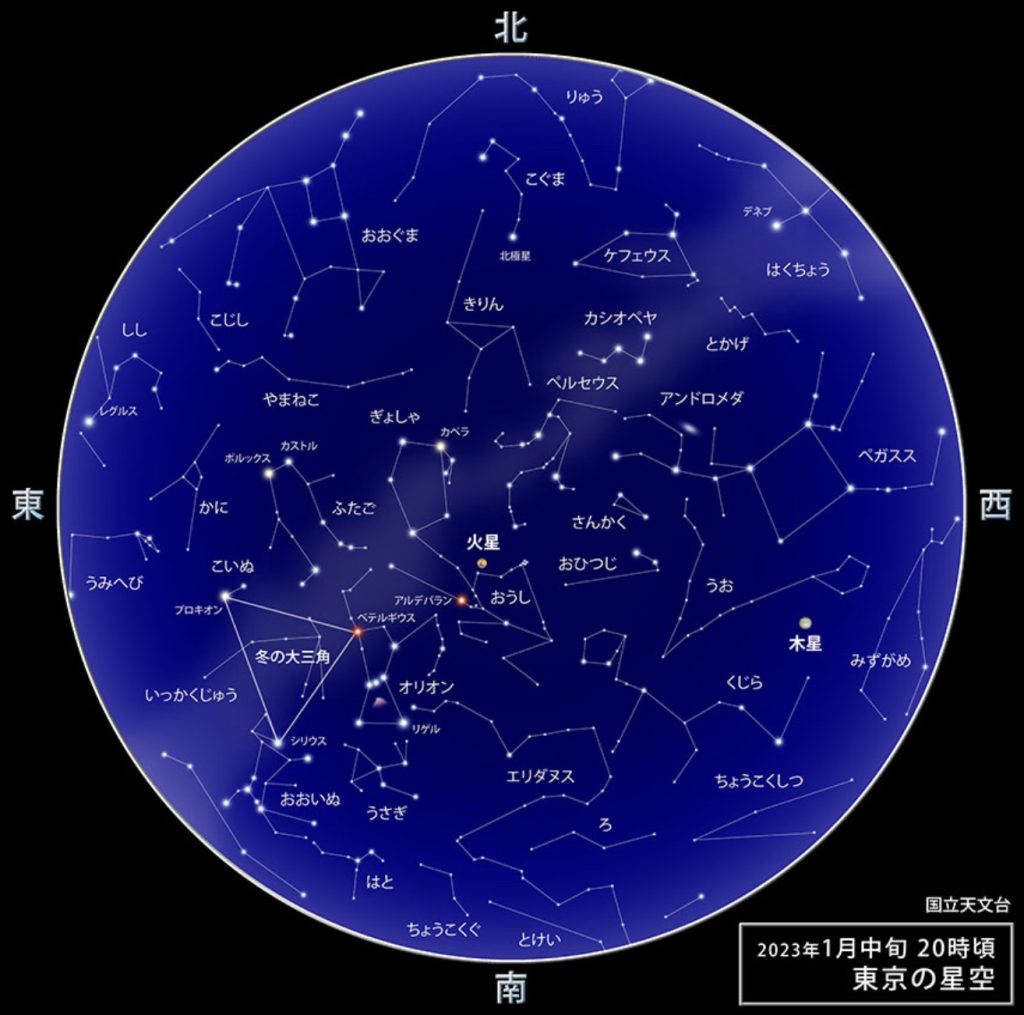

◆大寒を迎え寒さが厳しくなります。夕空南西に木星が明るく輝き観望の好機が続きます。南西に次第に輝きが増してきた金星(宵の明星)が見え始め、南東に先月最接近を終えた火星がまだまだ赤く輝いています。冬の星座がいよいよ見頃で南西の空にオリオン、おうし、ぎょしゃ、ふたご、こいぬ、おおいぬなど各星座が勢ぞろいし、火星が加わって8個もの輝星の煌めきは見事です。

◆3〜4日はしぶんぎ座流星群が活動のピークを迎えます。先月12月のふたご流星群と8月のペルセウス座流星群とともに三大流星群とよばれ、例年活発な活動をみせます。1時間あたり40〜50個ほどの流星を数えることができ、北東の星座のりゅう座を中心に放射状に、夜半過ぎ明け方にかけて流れます。今年は月明りがあるため暗い流星は少し見にくいかもしれません。

◆中旬から2月にかけてZTF(ズーティーエフ彗星)が夜半から明け方の北の空(りゅう座→こぐま座)に見えます。ただ5等星ほどの明るさですから肉眼では難しく、双眼鏡で淡く尾を引いて見える程度です。

◆ISSきぼう(国際宇宙ステーション)は、14日〜18日にかけて夕空に観察チャンス下記時刻と方角に注目しましょう。現在、日本人宇宙飛行士の星出彰彦飛行士が長期搭乗中です!

1月03日 りゅう座流星群 (1時間50個程度、一晩中見える。三大流星群のひとつ、月明)

1月06日 小寒(しょうかん) (二十四節季の一つ、寒気がようやく強くなる頃・寒の入)

1月07日 満月(望) (日没時東にまん丸の月・冬の満月は高い空に)

1月14日 ISSきぼう (△18:37南に低空見え始め〜18:40南南東中空に消える)

1月15日 ISSきぼう (△17:48南に見え始め〜南東17°〜17:52東に消える)

1月15日 下弦の月 (未明に南に見える左半月、朝西空に白い残り月)

1月16日 ISSきぼう (◎18:48南西に見え始め〜南西71°〜18:51北に高く消える)

1月17日 ISSきぼう (◎17:59南南西に見え始め〜南東55°〜18:05東北東に消える)

1月18日 ISSきぼう (△18:48西に見え始め〜北西25°〜18:51北に消える)

1月19日 ISSきぼう (◎17:59西に見え始め〜北西30°〜18:05北北東に消える)

1月中旬〜ZTF彗星 (夜半〜北東りゅう座に5〜6等の双眼鏡的な彗星、2月接近)

1月20日 大寒(だいかん) (二十四節季の一つ、一年で寒さが一番厳しい頃)

1月22日 新月(朔) (月と太陽が見かけ重なり見えない。闇夜で星空観望好機)

1月29日 上弦の月 (夕方南の中天に見える半月、欠け側にクレーター綺麗)

※「ISSきぼう」国際宇宙ステーションは、大阪から見やすい夕方のチャンスのみ記載しました。明るい星が音もなく移動していくように4〜6分間見えます。(数分の誤差あり)・◎高度あり見え方絶好○まずまず△低く見ずらいが視界開けた場所なら。

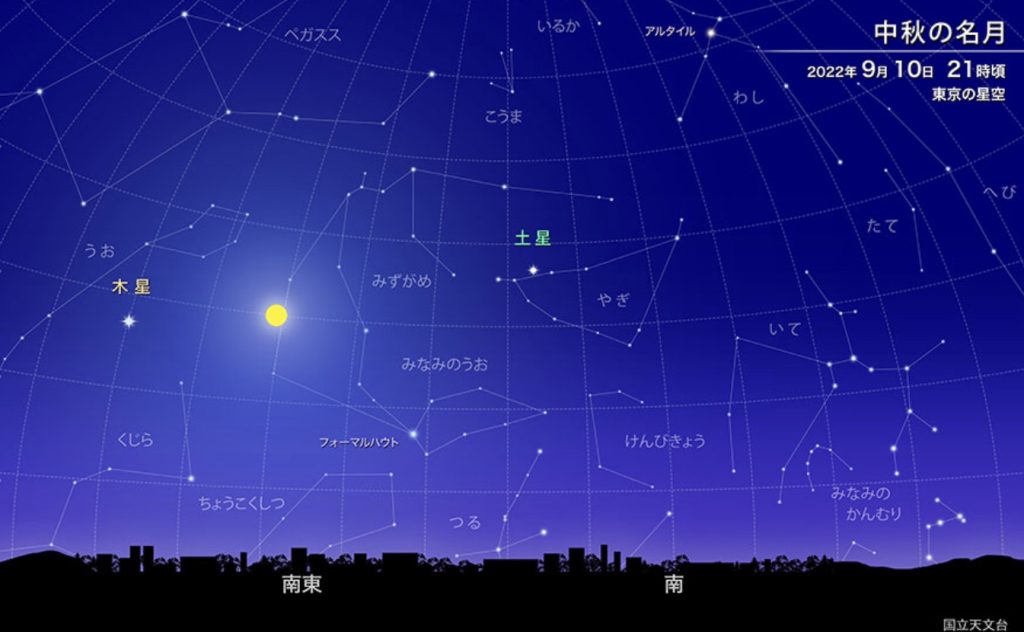

※星空の図:国立天文台HPより(大阪の夜空もほぼ同じです)