修正会2020

2020.1.1|願立寺日記

暖冬かと思いきや、時々急に寒くなったりして冬本番を迎えようと

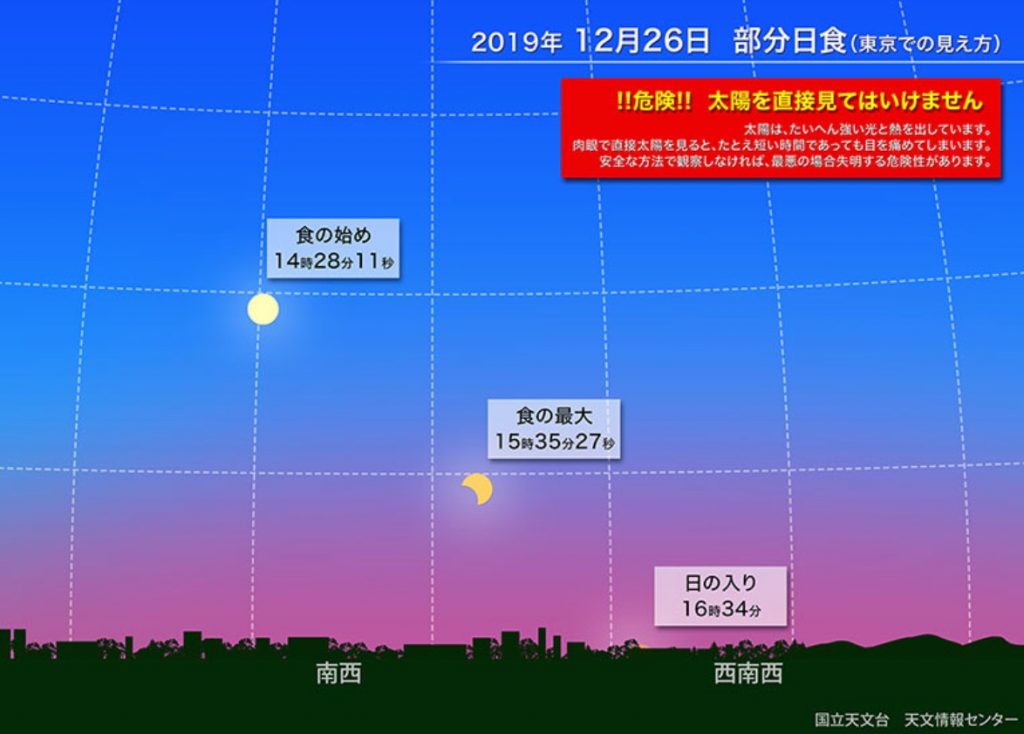

しています。昨夜、大晦日は三日月と宵の明星が綺麗でした。

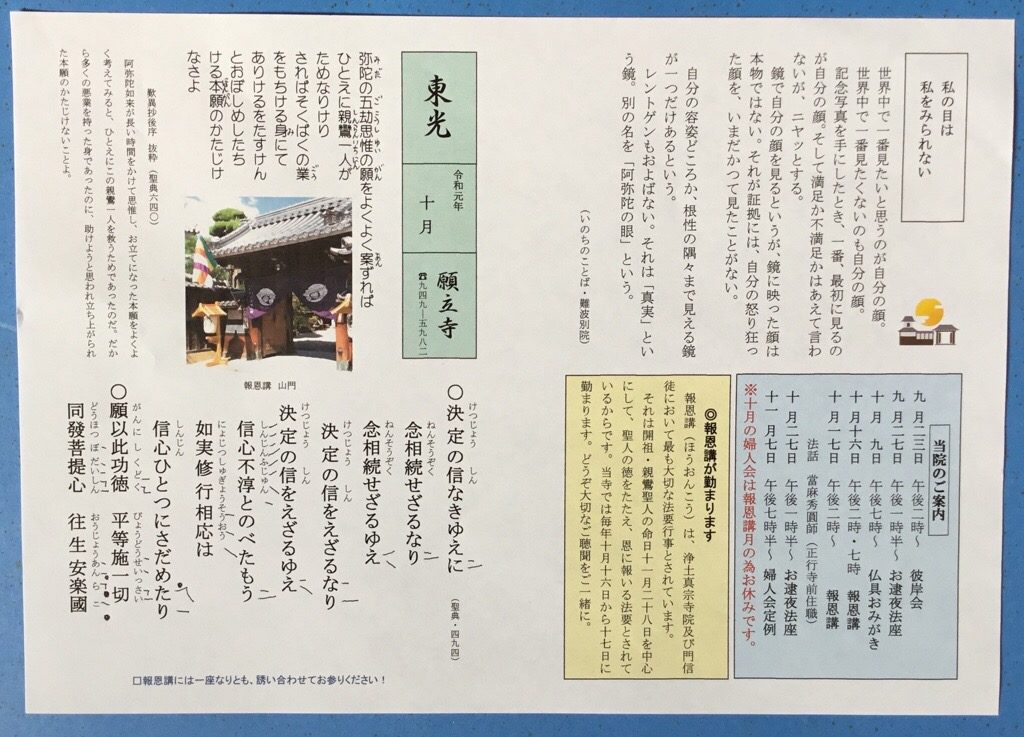

深夜0時からの修正会が勤まりました。

たくさんのお参りの方々と正信偈をお勤めし、新年のご挨拶をしました。

令和二年 子の年

明けましておめでとうございます!

年末にはテレビで今年を振り返る企画のランキング番組が次々と放送されて

いました。ラグビーワールドカップ、平成から令和、日韓問題、台風被害や

東京オリンピックへあと一年、あたりでしょうか。私的には、小惑星探査機の

リュウグウの衝撃的な表面画像や、初めて捉えたブラックホールの画像には

目が点になりました。お釈迦さまの歩かれたインドの地をご門徒さんと初めて

訪れたことは忘れられない良い想い出となりました。

あなたの一年は、どうでしたか。充実した年になったでしょうか。

最近はあまりしなくなりましたが、年の始めには、今年はこれをするぞ、あれ

をするぞと一年の抱負を言って暫く頑張ってみるのですが、半月もすれば

毎日のことに追われてすっかり忘れてしまうのが常でした。情け無いですね。

気が付いたらあっという間に一年が過ぎてしまったということの繰り返しです。

若い頃は、実績をあげるような何か華やかなことをし続けるのが充実した

生活のように思っていたのですが、年を重ねいい歳になってくると少しずつ

見方や考え方が変わってきたように思います。

一言で言えば「何でもない一日を普通に過ごす事」の大切さがヒシヒシと

感じられる気がしてきました。

先輩にこんな事を言えば「何言うてんの生きてるだけで丸儲けや」と

タレントのサンマさんの言葉が飛び出してきそうです。

まあ、ボチボチ行きましょう。