蓮如忌

2025.3.27|法話・感話

熱心なご門徒がお参りになり、蓮如忌のお勤めをしました。

蓮如さんのお話しと、上人が定められたお荘厳をテーマにお話ししました。

*************************************資料

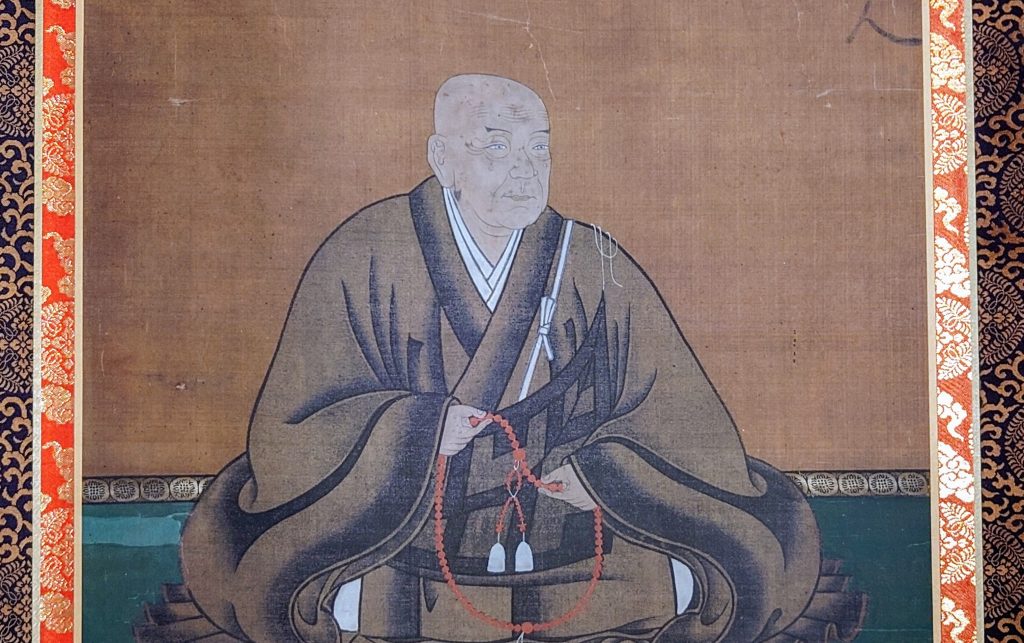

蓮如上人(れんにょしょうにん)

室町時代の浄土真宗の僧。真宗大谷派第8代門首。(1415~1499)

・

本堂でご本尊に手を合わせるとき、正面は阿弥陀様、向かって右側には親鸞聖人の御絵像がかけられている。

向かって左側にかけられているのが蓮如上人。お内陣にかけられているくらいだから、浄土真宗にとってとても大切重要なお方であった。

蓮如上人は本願寺の第八代御門首、随分昔の人になる。時代は室町時代。親鸞聖人が亡くなってから150年後に生まれられた。聖人直系のご子孫になる。

・

今でこそ大きく立派な本願寺であるが、その頃の本願寺は、天台宗青蓮院傘下の一般末寺でしかなかった。どちらかと言えば、他宗や同じ浄土真宗の他派の勢いにおされ、

「さびさびとしてお参りになる方もいない」

というほどのさびしいお寺であったそうである。その本願寺を、一大教団に育て上げ、日本中に熱心な門信徒を排出するほどに大きくされたのが「蓮如上人」ということでである。多くの功績が後々までも語り継がれ、中興の祖とも呼ばれている。

・

浄土真宗の教団を大きくするためにどんなことをされたのか。

まずあげられるのが「御文」による布教である。浄土真宗のお念仏の教えをお手紙として記されたもので、京都・大阪だけでなく、全国の門信徒たちに送られた。生涯をかけて三百通以上の御文が記された。

・

さらに名号本尊の授与があげられる。

「南無阿弥陀仏」や「帰命尽十方無碍光如来」といった名号を白紙に墨書し、門弟、信徒たちに次々と授与された。

ほかにも、正信偈和讃を朝夕のおつとめとして制定され、作法として後々に引き継がれたことが大きい。

「講」や「寄り合い」というグループを各地のお寺を中心に作り、村ごとのまとまりで布教をされたことなど、多くの功績が伝わっている。

・

しかし、そうして門信徒を増やしていくことは多くの法敵を生むことになった。南都北嶺、奈良をはじめ高野山や比叡山などの旧仏教から迫害を受け、それこそ命がけの布教をされたのであった。

・

蓮如上人 願立寺蔵(蓮如忌資料2025.3/27)