生還せる特務曹長「鷲 康勝」

願立寺の元住職 鷲 康勝(1873〜1951)(現住職の祖父)の日露戦争従軍時の笑うに笑えないエピソードを坪内祐三著「探訪記者・松崎天民」より抜書きしたもので、明治当時の世情や河内太田の村人の様子が記事となっている。

考えてみれば、やはり戦争は様々に真実を遠ざけるようである。

(誌面の都合で一部現代文へ書き換え、省略等あり、ご容赦ください)

この話は8月15日の、盂蘭盆会・戦没者追弔会に紹介する予定。

・

最も奇抜であったのは、金州丸事件の特務曹長、鷲康勝氏の事件であった。大阪毎日(以後大毎)では行方不明と報道したが大阪朝日(以後大朝)では木崎好尚氏が編集して「壮烈なる最期を遂げたる」という事に確定して書いたのであった。河内在の鷲氏の家郷でも、行方不明と報じた大毎の態度を煮え切らぬ事に思って、大朝の「壮烈な最期」を当然のように思い、信じてしまうのが当時の軍国美談的心持なのであった。

一か二か、甲か乙か、編集局に達した報のどちらとも判明しないものを何れかに片付けたい編集記者の心理は一種独特で、特に一世を挙げて戦争の犠牲者を謳歌する国中、人々の心情に充ち満ちていた折柄であって「行方不明」はまどろかしさがあって木崎氏の第六感が「鷲特務曹長は、割腹してでも死んでいる」と力強く囁いたからであろう。

そういう編集部の雰囲気に命じられ天民は、鷲特務曹長の出身地の河内に出張し、昼夜を分かたず取材を重ね「鷲特務曹長の家郷を訪れる」という三回連載記事を執筆し、その「壮烈な死」をほめたたえ好評を博したという。

鷲氏の家郷では一家一門の面目ばかりでなく、一村一郡の名誉この上なし、とあってやがて盛大なる村葬の儀が執行され、西村天囚翁の荘厳端麗な弔辞は木崎好尚氏によって仏前に献げられたりした。

これと対照的な態度だったのが大朝のライバル大毎であって、その消息に関して名誉の戦死説をとらず、ごくあっさりと葬儀は昨日・・・との極く簡単に扱った。葬場でも村人達は大毎の態度を不快がり、大朝のの確定的勇士扱いに随喜しているように見えた。

・

それで終われば何もなかったようなのであるが、盛大な村葬を営まれた鷲特務曹長が、なんと一年ほど経て、生きて家郷に還ってきたのであった。

死んだのでもなく行方不明でもなく捕虜となっていたのであるから事実が判らぬ以上は「行方不明」の大毎の勝利と言わなければならなかった。その罪滅ぼしのために天民は「生還せる鷲特務曹長」という記事を書かなければならなかった。そういう天民の取材に歌人の与謝野鉄幹を思い起させる風貌の鷲特務曹長がとても面目なさ相うにしているのが、かえって気の毒に思えたりした。上司の木崎氏は「大きな喜劇やないか。見当違いもこの位になると目覚ましうて良いやないか・・・」と身体を揺り上げて笑っていたが、当の天民は笑っても笑い切れない気持ちであった。

ところがこの誤報事件にはさらにそのあとががあったのだ。

この事件を自伝「人間秘話」(新作社)や中央公論「新聞記者懺悔録」等に記述したが次の引用文に目を通して頂きたい。

当時大朝編集局の幹部では鷲特務曹長割腹の一件を半信半疑としていたが、兎に角死んだものとして報道していた。私如きは全く割腹を信じ込んでいたから、村葬の当日はフロックコートを着て太田村へ出張し降る雨の中を会葬しその勇士の死を弔った。その葬儀が又頗る珍なるもので、故人の妹が在学していた基督教のウイルミナ女学校からは女教師、生徒の一団が来て聖書を朗読し聖歌を唄い、祈祷した。真宗の南無阿弥陀仏に神官の祭文、知事代理の弔文、小学校生徒の唱歌と云う風で、随分賑やかなものであった。

肝心なのはこのあとである。私は悲哀の調子の充ちた葬儀の記事を書き木崎氏に渡すと「壮烈なる戦死を遂げし」はどうも疑問であると。「生死不明の噂ある・・・」として雨が降って物淋しかった等は書くまいと云うことであった。取捨は勝手にと答え机に置いたが翌日の大毎の記事とは大変な相違であった。私の記事は七十行が三十五行に削られしかも「生死不明の・・」とある。これを見た太田村の村民親友人は何と思ったであろう。果然その日の午後、村葬の委員たる友人二人が「松崎さんにお目にかかりたい」との権幕であった。

・

ただし、これは天民が不正確なジャーナリストであったことを意味しない。天民は独特の正確さを持っている。特務曹長の無事帰還を知った時に、「もしこれを新聞の材料にせぬのは嘘である。死んだと思われた事も捕虜になって帰還されたのも新聞の材料である。

・

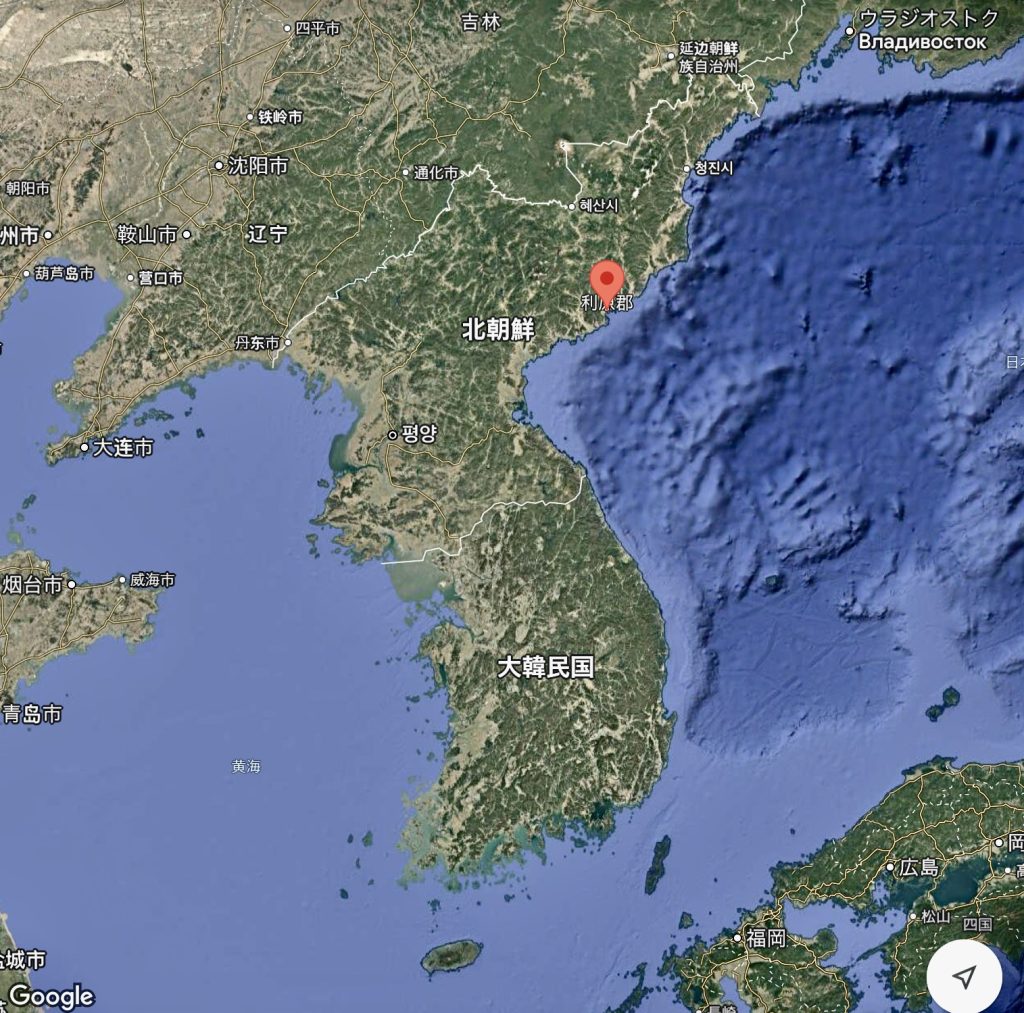

日露戦当時、金州丸の航路と沈没地点

・

陸軍特務曹長 鷲 康勝 (願立寺元住職)